|

|

Frontispizien von Enzyklopädien |

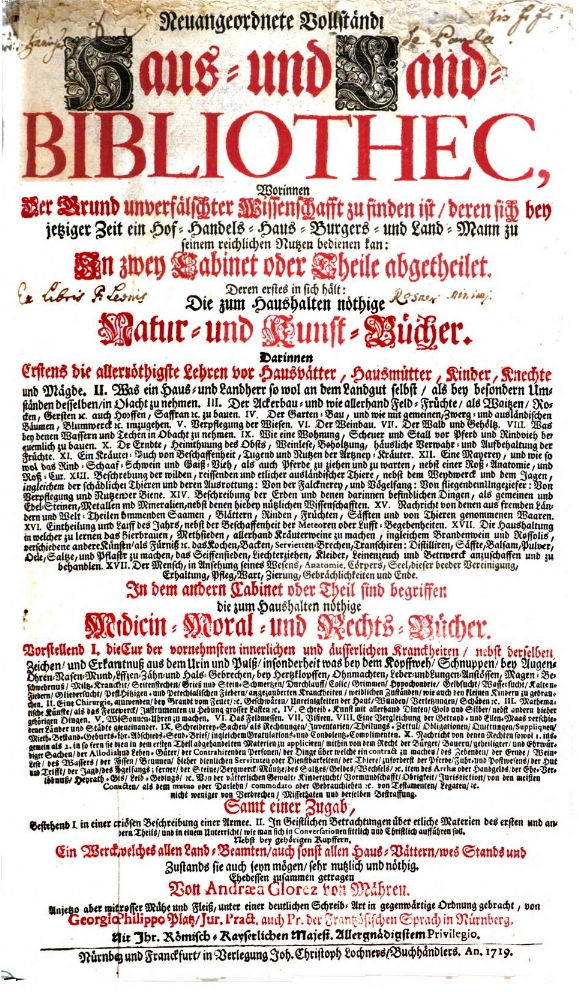

Frontispizien von EnzyklopädienEinleitungViele Enzyklopädien – wir erfassen hier auch umfassende Wissensliteratur i.w.S., insbesondere die Buntschriftstellerei – enthalten Titelbilder, in denen u.a. Aussagen über das Werk gemacht werden. Das sind metasprachliche Aussagen, genau so wie sie in anderen Paratexten vorkommen. Das Bedürfnis: Während Schreibstuben in Klöstern Bücher nach Bedarf kopierten, konnte man mit dem Buchdruck Bücher auf Vorrat produzieren; auch gab es bald mehrere Buchdrucker/Verleger, d.h.: Es entstand ein Markt, und damit Konkurrenz und das Bedürfnis, die eigenen Erzeugnisse als solche hervorzuheben. Das konnte unterstützt werden mit einem einprägsamen Titelblatt, das als Blickfang fungierte. »Il fallait appâter l'acquéreur éventuel en mettant en valeur le contenu et l'intérêt de livre sur la première page de titre.« (Ann Blair, L’entour du texte, p. 21) Verschiedene Aspekte prägen ein Titelbild in der älteren Zeit. Man kann fragen: Mit welchen bildnerischen / textuellen Mitteln wird es realisiert ? Wie ist das Bild aufgebaut? Welche Funktionen hat es (abgesehen von der genannten Weckung des Interesses)? Vorgehen bei der Interpretation: Mitunter wird ein Frontispiz im Buch selbst erklärt, was nicht zwingend hilfreich ist. Zur Deutung dieser Bilder muss man ikonographisch beschlagen sein, wenn man nicht vage phantasievolle Ergüsse äußern möchte. Manche Details lassen sich dennoch nicht ganz erklären. Einige Hinweise: Zur Identifikation heidnisch-antiker Götter vgl. Vincenzo Cartari, »Imagini delli 'Dei de gl’Antichi« (EA 1571) Zur Identifikation von Personifikationen vgl. vornehmlich Cesare Ripa, »Iconologia« (EA 1603) Überaus nützlich sind auch die Emblemdatenbanken: https://embleme.digitale-sammlungen.de/emblmaske.html http://emblematica.grainger.illinois.edu http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/books.php Zum oft abgebildeten Merkur vgl. diesen Aufsatz (PDF) An der Bereitstellung des Materials und den Interpretationen hat substantiell mitgearbeitet: Ruth Affolter-Nydegger. Einige Ergebnisse unten. |

|||||||||||||||||||||||

Technische Hinweise zur Website:Bilder: Die über die mit [pop-up] gekennzeichneten Links zu öffnenden Seiten erscheinen größer in einem neuen Fenster, so dass man sie (je nach Computer und Programm) auf dem Bildschirm neben der Beschreibung betrachten kann. Oft sind so: Links zu Digitalisaten in Bibliotheken und weiterführenden Websites angegeben. Genauere bibliographische Angaben und mehr über die einzelnen Enzyklopädien findet man auf der Liste dieser Website oder noch besser bei Enzyklothek Verzeichnis von Forschungsliteratur unten. |

|||||||||||||||||||||||

ÜbersichtDie Einträge sind chronologisch geordnet. Hier eine alphabetische Liste der hier vorgestellten Enzyklop(ädi)en nach Namen, zum Draufklicken:

|

|||||||||||||||||||||||

Herrad von Landsberg, »Hortus Deliciarum« (vor 1178 – 1196)

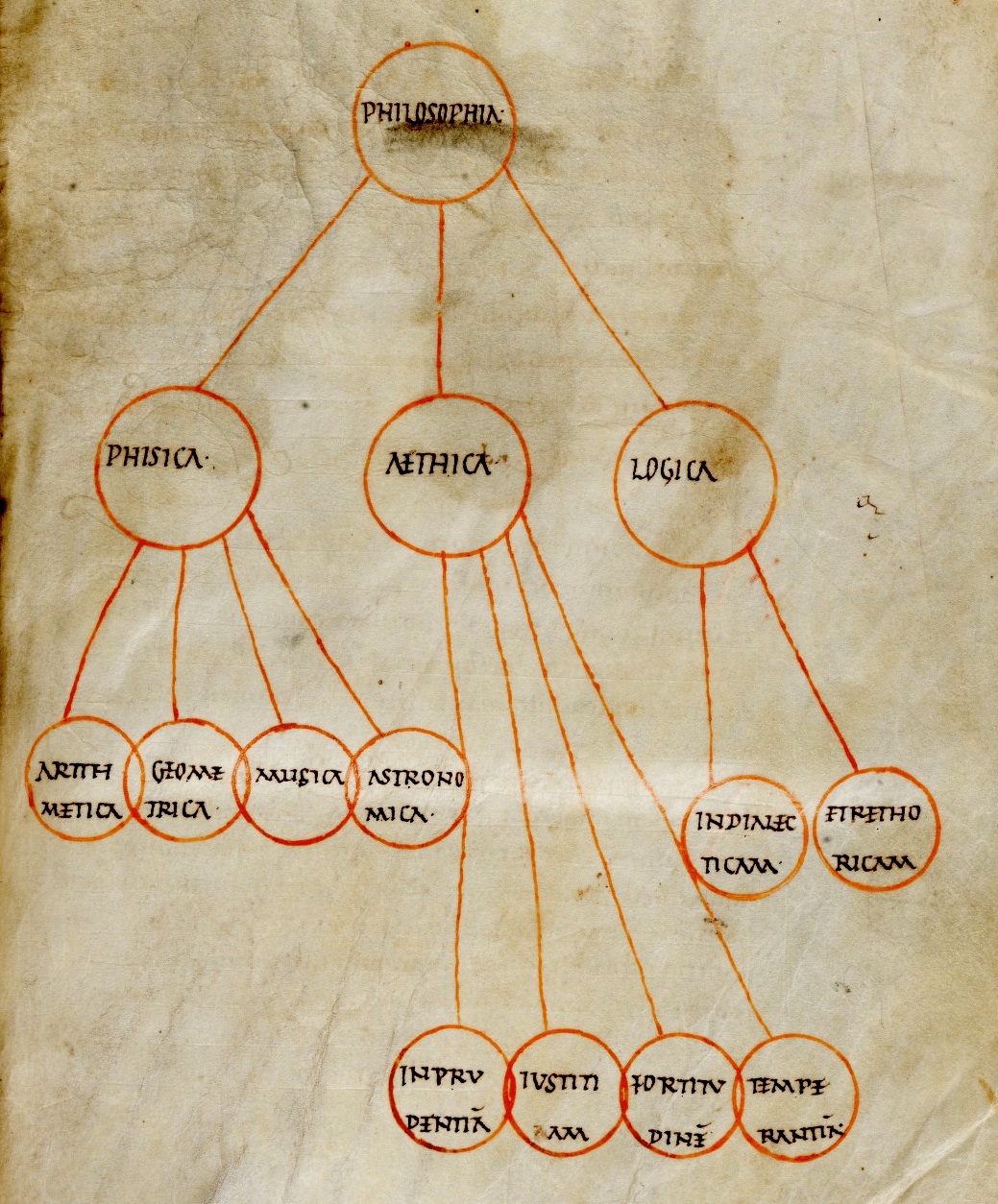

In der Wikipedia [www] steht die von A.Straub angefertigte genaue Zeichnung. Das ist die beste Überlieferung des anno 1870 im deutsch-französischen Krieg beim Bibliotheksbrand von Straßburg verlorengegangenen Codex. Ausgabe des »Hortus deliciarum« ed. Rosalie Green, M. Evans, C. Bischoff, M. Curschmann, (Studies of the Warburg Institute 36), 2 vols., London / Leiden 1979. Das enzyklopädische Bild (genau genommen ist es kein Frontispiz, aber es gehört in die Kategorie der Meta-Bilder). Das Bild ist thematisch in die Heilsgeschichte integriert. Nach der Erzählung der Sintflut fährt Herrad fort (fol. 30v): De philosophia et de septem liberalibus artibus in quibus quidam post diluvium philosophabantur; post diluvium enim quidam in philosophia, quidam racione cecati in poetria et in arte magica studuerunt. Philosophia dicitur amor sapientie […] (Über die Philosophie und die Sieben Freien Künste; nach der Sintflut widmeten sich manche nämlich der Philosophie, andere [hingegen widmeten sich], erblindet in der Vernunft, der Poesie und der Zauberkunst. Philosophie nennt man die Liebe zur Weisheit […]) Übersicht [pop-up auf dieser Homepage] mit schematischer Umzeichnung und Präsentation zugehöriger Texte. Gesamtdisposition Der Kreis als vorherrschende bildstrukturierende Figur ist Symbol für die Einheit, Geschlossenheit und Vollkommenheit; konzentrische Kreise repräsentieren eine geistige Hierarchie. Diese Grob-Dispositon der Darstellung der Wissenschaften/Künste entspricht der Absicht des Werks, dieses „Wonnegartens“, eine umfassende Lehre alles Wissenswerten zu bieten. Konzeptionell stellt das Bild das Wissenschaftssystem der Septem Artes Liberales* mit übergeordneter Philosophia tripartita (ethica, logica, phisica**) dar. Insgesamt finden wir hier also ein Konzept von der hierarchisch strukturierten Ganzheit und Abgeschlossenheit des Wissens repräsentiert, mit andern Worten: ein universalwissenschaftliches Konzept.

Bemerkenswert ist, dass der Bezug zur Theologie und zur christlichen Heilslehre nicht im Bild-Arrangement, sondern fast ausschliesslich in den Textbeigaben seinen Ausdruck findet. Eine Ausnahme bilden dabei die sieben Quellen/Flüsse der Weisheit. Einzelne Bildelemente Im oberen Teil des inneren Kreises thront die Philosophia triceps (die dreiköpfige Philosophie: auf der Krone befinden sich nochmals drei Köpfe); sie hält ein Spruchband mit der Aufschrift: omnis sapientia a domino deo est (alle Weisheit kommt von Gott, dem Herrn) und: soli quod desiderant facere possunt sapientes (die Weisen können als einzige tun, was sie wollen). Auf dem inneren, die Philosophia und die beiden heidnischen Philosophen umgebenden Kreis steht geschrieben: Arte regens dia que sunt ego philosophia subiectas artes in septem divido partes. (Ich bin die Philosophie, die mit göttlicher Kunst das Seiende regiert; ich unterteile die mir untergebenen Künste [Wissenschaften] in sieben Fächer.) Aus der personifizierten Philosophie entspringen die sieben Quellen/Flüsse der Weisheit; das Bild ‚Quelle der Weisheit’ findet sich im Buch Jesus Sirach (Ecclesiasticus) I, 5: Fons sapientiae verbum Dei in excelsis (die Quelle der Weisheit ist das Wort Gottes in der Höhe) und 24, 40: Ego sapientia effudi flumina (ich, die Weisheit, goss die Ströme aus). Die Siebenzahl wurde wohl in Analogie zu den Sieben Künsten gewählt. Das Bild der Bewässerung passt zum Werktitel, somit kann diese Darstellung als ‚Garten im Garten’ gesehen werden. Im unteren, kleineren Teil des inneren Kreises sitzen die heidnischen Philosophen Sokrates und Plato an kleinen Schreibpulten; sie waren laut Textbeigabe ‚die Weisen der Welt und die Kleriker der Heiden’ (philosophi sapientes mundi et gentium clerici fuerunt). Zwischen innerem und äusserem Kreis, je unter einem Architekturbogen, stehen die als schlanke Frauenfiguren in langen Kleidern mit weiten Trompetenärmeln personifizierten Septem Artes: •Die Grammatica hält in der Rechten die Rute nach Alanus ab Insulis*, in der Linken eventuell das elfenbeinerne Döschen, welches nach Martianus Capella verschiedene Utensilien enthält, um die Aussprache und das allgemeine Sprachvermögen zu verbessern.** (Im Text des Hortus steht nichts über die Attribute.)

• Die Rehtorica mit Wachstafel (tabula) und einem Stab* (angeschrieben mit salus).

• Die Dialetica mit Argumentationsgeste und Hundekopf (caput canis); im Architekturbogen über der Figur steht: argumenta sino concurrere modo canino (ich lasse die Argumente nach Art der Hunde aufeinanderstossen [zusammen losrennen]) – ob hier modo canino einfach "bissig" oder aber "nach Art der Kyniker" meint, bleibe dahingestellt.

• Die Musica spielt die cithara, daneben sind als weitere Musikinstrumente eine lira und ein organistrum (eine Art Drehleier) dargestellt. • Die Arithmetica mit Zählschnur (-bogen?); im Architekturbogen über ihr steht: ex numeris consto quorum discrimina monstro (aus Zahlen bestehe ich und zeige deren Unterschiede [Abstände; Intervalle]). • Die Geometria mit Zirkel und Massstab; ihr Haupt ist nach Alanus ab Insulis zur Erde geneigt; ihre Beischrift lautet: terrae mensuras per multas dirigo curas (ich bemesse die Erde mit viel Sorgfalt). • Die Astronomia zeigt und schaut zu den Sternen; in der linken Hand hält sie ein zylindrisches Gefäss*; der Blick zu den Sternen entspricht ganz der Schilderung bei Alanus ab Insulis. Die Schrift auf dem Architekturbogen über ihr lautet: Ex astris nomen traho per que discitur omen (von den Sternen, aus welchen man das Vorzeichen in Erfahrung bringt, habe ich den Namen; womit also auch das Gebiet der Astrologie mit eingeschlossen wird.**)

Ausserhalb des äusseren Kreises und damit nicht dem sanktionierten Wissensbestand zugehörig befinden sich die poete vel magi ; sie sind, wie es unten im Bild heisst, immundis spiritibus inspirati beziehungsweise spiritu immundo instincti (durch unreinen Geist angetrieben), was durch die einflüsternden Krähenvögel illustriert wird – eine Persiflage der den hl. Geist inspirierenden Taube. |

|||||||||||||||||||||||

Brunetto Latini (vor 1294), »Trésor« |

| logique | astrolomie | nigromance |

| decres (?) | musique | arquemie (Alchemie) |

| fisique | geometrie | guaaignerie (Landwirtschaft) |

| lois | arismetique | changerie |

| harperie | rectoriq[ue] | teisserie |

| écriture | dialetiq[ue] | charpenterie |

| peinterie | grammatique | forgerie |

Dass diese Darstellung die tatsächliche Einteilung des Werks etwas verzerrt wiedergibt, zeigt die Zusammenfassung durch Michael Stolz* (S. 53/54): „Das erste Buch beginnt mit der Theologie und behandelt anschliessend Universalgeschichte, Naturwissenschaften, Geographie, Landwirtschaft und Naturgeschichte. Das zweite Buch befasst sich mit Ethik, das dritte mit Rhetorik und Politik. Gemäss der Wissenschaftseinteilung in Buch I, Kap. 2-5, untergliedert Brunetto die Philosophie in die Teile theorique, pratique und logique.“

* Michael Stolz, Artes-Liberales-Zyklen. Formationen des Wissens im Mittelalter, Tübingen: Francke 2004 (Bibliotheca Germanica 47/1+2) (S. 54): „Deutlich zeigt sich in den Einteilungen des 13. Jahrhunderts die von der Aristoteles-Rezeption ausgelöste Wissenserweiterung.“ — Zur prinzipiellen Möglichkeit einer Erweiterung des Artes-Zyklus (oder eben einer –Reihe) vgl. auch Wilhelm Schmidt-Biggemann, Topica universalis, Hamburg: Meiner 1983, S. 34: „… die lockere, innerlich ziemlich unverbundene Reihung der Artes liberales machte es möglich, neue Disziplinen anzureihen.“

Diese drei Artes-Reihen werden oben über die ganze Bildbreite durch eine Darstellung der Philosophie als Brustbild einer Frauenfigur zusammengehalten und dominiert.* Die Vorherrschaft der Sapientia/Philosophie über die Artes ist somit maximal ins Bild umgesetzt, unter den Artes selber hingegen gibt es keine Hierarchie (etwa zwischen den ‚Freien Künsten’ und den Handwerkskünsten). Zur weiteren Steigerung der Bedeutung der Sapientia hält diese zu beiden Seiten je einen Tempel der Weisheit in Händen (vgl. Prov. 9, 1: Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen).

*Das Motiv der die Arme und – hier andeutungsweise – den Mantel über die Artes ausbreitenden Philosophie gehört in dieselbe Bildtradition wie die Miniatur in einer Handschrift von De proprietatibus rerum des Bartholomäus Anglicus aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, wo die Weisheit schützend Arme und Mantel über ihre deutlich kleineren ‚sieben Töchter’ ausbreitet. Vgl. Barbara Pasquinelli, Le Geste et l’Expression (Traduit de l’Italien par Claire Mulkai (aus der Reihe I Dizionari dell’Arte), Paris : Edition Hazan, 2006

Das Gerüst des Artes-Schemas wird im mittleren Teil als eine Art Leiter bis über die Schultern der Sapientia hochgezogen und kann so als eine Variante der bei Boethius beschriebenen Leiter auf dem Kleid der Philosophie gedeutet werden. Vgl. Marie-Hélène Tesnière in Roland Schaer (Ed.), Tous les savoirs du monde. Encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle, Paris: Flammarion 1996p. 88.

Mit der Leiter in der Darstellung der Philosophie nach Boethius hat es folgende Bewandtnis: In seiner Schrift Consolatio philosophiae heisst es von der als schillernden Frauenfigur auftretenden Philosophie (1.p., 4): […] Harum in extremo margine Π Graecum, in supremo vero Θ legebatur intextum. Atque inter utrasque litteras in scalarum modum gradus quidam insigniti videbantur, quibus ab inferiore ad superius elementum esset ascensus. […] Auf seinem unteren Rand (die Rede ist vom Kleid der Philosophie) konnte man ein griechisches Π, auf dem oberen aber ein Θ eingewebt lesen. Und zwischen den beiden Buchstaben schienen nach der Art von Treppen Stufen eingeprägt, durch die sich ein Aufstieg vom unteren zum oberen Buchstaben ergab. Vgl. auch hier.

Titel 1503:

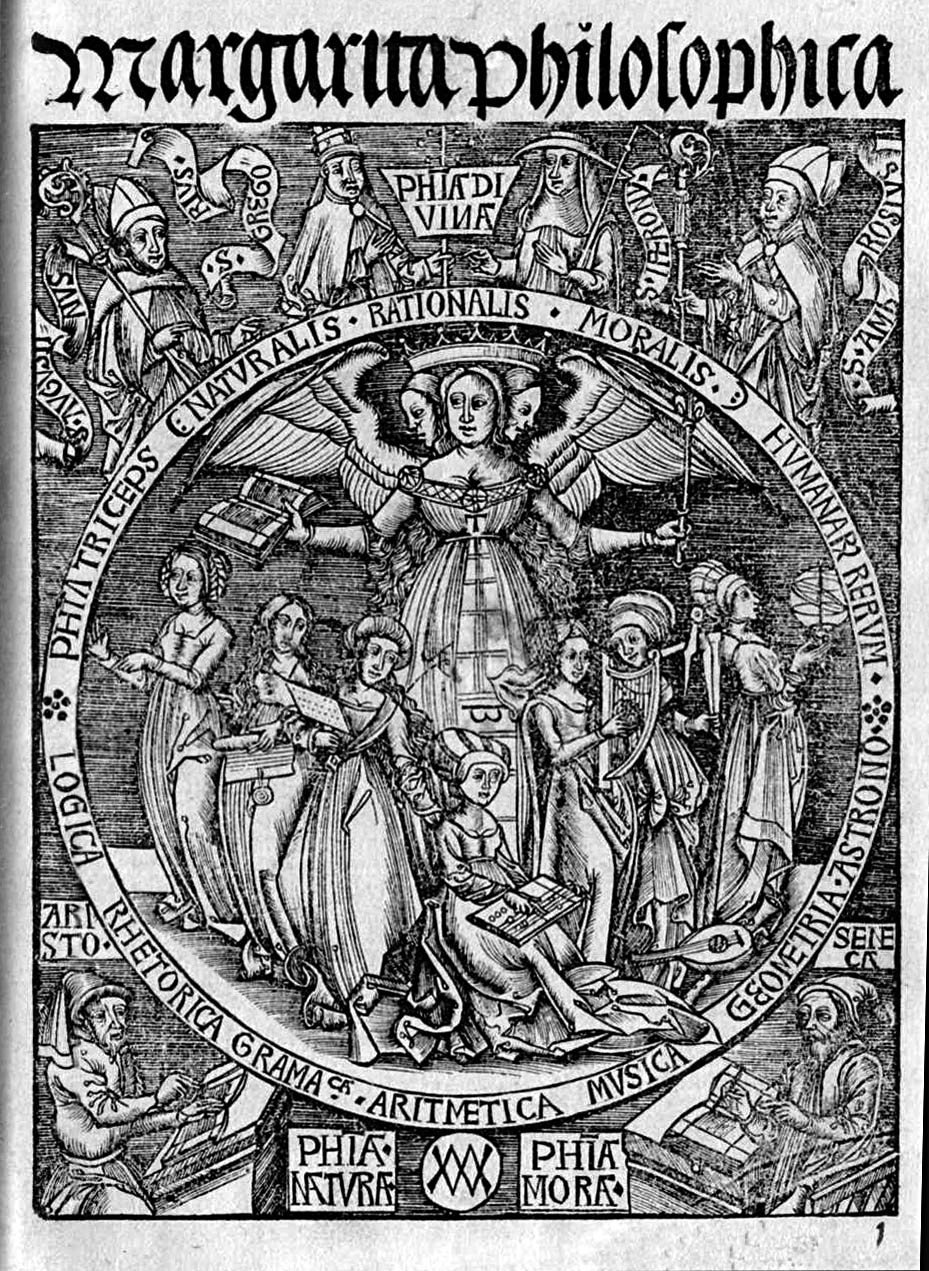

MARGARITA PHILOSOPHICA totius Philosophiæ Rationalis / Naturalis & Moralis principia dialogice duedecim libris complectens, Freiburg/Br.: Joh. Schott 1503.

> http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/reisch1503

Der Verfasser Gregor Reisch lebte 1470–1525.(Der Verfassernamen erscheint bloß im Widmungsgedicht von Adam Werner [Wenherus, ca.1470–1537]). Der Werktitel Margarita (lat. margarita = Perle, Schatz, vgl. Matthäus-Evangelium 7,6 und 13,46) meint metaphorisch: etwas Edles, Wertvolles.

Vgl. die deutsche Übersetzung von Otto und Eva Schönberger, Würzburg: Königshausen & Neumann 2016.

Gesamtdisposition:

Philosophia und Artes sind wie beim »Hortus deliciarum« durch einen Kreis eingeschlossen, was auch hier die Ganzheit, Einheit und Vollkommenheit des Wissens repräsentiert. Der eigentliche Bildabschluss ist rechteckig; zwischen Kreis und oberem Bildrand befindet sich eine Darstellung der Philosophia divina, flankiert von den lateinischen Kirchenvätern; unter dem Kreis sitzen Aristoteles und Seneca als Vertreter der Philosophia naturalis bzw. moralis. – Es kommen mithin zwei Typen von menschlichen Gestalten vor: Personifikationen und historische Personen.

Einzelne Bildelemente:

• Die stehende, geflügelte dreiköpfige Philosophie* – hier befindet sich, im Unterschied zum »Hortus deliciarum«, die Krone über den drei Köpfen*** – trägt ein Kleid nach Boethius** mit einer eingezeichneten Leiter, die vom unteren Pi nach oben zum T führt. Als Attribute hält sie, ebenfalls nach Boethius, Buch und Szepter je in einer Hand: Et dextra quidem eius libellos, sceptrum vero sinistra gestabat.

* Diese Darstellung entspricht der Überschrift zum Inhaltsverzeichnis: Margarita philosophica totius philosophie Rationalis, Naturalis et Moralis principia dialogice duodecim libris doctissime complectens (Die philosophische Perle, welche die Grundzüge der ganzen rationalen, natürlichen und moralischen Philosophie in zwölf Büchern dialogisch aufbereitet und sehr gelehrt umfasst.)

** Der Aufstieg über Stufen ist eine Idee von Boethius, »Consolatio Philosophiae«, prosa 1: Auf dem Kleid der Philosophie war im untersten Saum der griechische Buchstabe P, im obersten ein Th eingewirkt zu lesen, und zwischen beiden wurden in Form einer Treppe angeordnete Stufen sichtbar, mittelst deren, wie es schien, ein Aufstieg von dem unteren zu dem oberen Buchstaben stattfinden sollte. Dazu gab es immer wieder neue Deutungen, z.Bsp.: das π als practica vita – das θ als theoretica vita.

Die Buchstaben erscheinen bei Reisch als ϖ (Minuskel-Pi) und als (lateinisches) T.Albrecht Dürer hat das Buch von Conrad Celtis, Quatuor libri amorum secundum quatuor latera Germanie, Nürnberg: Sodalitas Celtica 1502 mit einem Holzschnitt ausgestattet, wo die personifzierte Philosophie mit dieser Schärpe dargestellt ist (hier von Φ über die Septem Artes aufwärts bis Θ). In den Medaillons auf dem sie umfassenden Kranz sieht man die Portraits repräsentativer Vertreter der Philosophie: Ptolemaios – Plato – Cicero/Virgilius – Albertus [Magnus]. Das Bild könnte den Titel der »Margarita« inspiriert haben.

> http://mateo.uni-mannheim.de/camena/celtis1/jpg/s012.html

Mehr dazu https://www.uzh.ch/ds/wiki/Allegorieseminar/index.php?n=Main.LeiternUndStufen#Boethius

Vgl. auch oben zu ➜ Brunetto Latini

*** Eine Abhängigkeit von der Darstellung der Philosophie im »Hortus deliciarum« liegt auf der Hand. Hat Reisch dieses Bild im Prämonstratenser-Kloster Hohenburg im Elsaß zu Gesicht bekommen?

Die durch die drei Häupter der personifizierten Philosophie repräsentierten Gebiete der Naturkunde / Logik / Ethik bilden freilich nicht den inhaltlichen Aufbau des Buches ab. Buch II behandelt die Logik; die Bücher VIII und IX behandeln Naturdinge; Buch XII behandelt die moralischen Prinzipien.

• Die Allegorien der Septem artes liberales, deutlich kleiner als die Philosophie, stehen oder sitzen im Halbkreis um die grosse, zentrale Figur der Philosophie herum und halten die gängigen Attribute in Händen.

Die Darstellung von sieben Artes entspricht ∆ nicht dem Aufbau des Werks: dieses ist in 12 Bücher eingeteilt, wovon die ersten sieben zwar je einer der Freien Künste gewidmet sind, die weiteren fünf jedoch wie folgt überschrieben sind: De principiis rerum naturalium; De origine rerum naturalium; De anima et potentiis eiusdem; De natura, origine ac immortalitate animae intellectivae; De principiis philosophiae moralis. (Über die Grundstoffe der natürlichen Dinge; Über den Ursprung der natürlichen Dinge; Über die Seele und ihre Vermögen [Kräfte]; Über das Wesen, den Ursprung und die Unsterblichkeit der erkennenden Seele; Über die Grundlagen der Moralphilosophie.)

Im ersten Abschnitt von Buch 8 sagt der Schüler: Memini quod dudum a te audiveram: artes liberales non propter se, sed ut adminiculativas in hanc que de naturis rerum ceterasque philosophie altiores disciplinas addiscendas esse. (Ich erinnere mich daran, was ich vor einiger Zeit von dir gehört hatte: dass man die Freien Künste nicht um ihrer selbst willen erlernen soll, sondern als Stützen für das Studium der Eigenschaften der Dinge und der übrigen höheren Disziplinen der Philosophie.)

• Oben erscheinen die vier Kirchenväter Augustin, Gregor der Große Hieronymus, Ambrosius mit (ihren Kopfbedeckungen Galera, zwei Mal die Mitra, Tiara) als Vertreter der Philosophia divina.

• Unten links sieht man Aristoteles für die Philosophia naturae; gemeint ist Aristoteles insbesondere als Verfasser der Tierkunde, die in lateinischen Übersetzungen von Albertus Magnus und von Theodor Gaza (1497 gedruckt) bekannt war. Unten rechts Seneca für die Philosophia moralis, vor allem wegen seinen «Epistulae morales» für die (heidnisch-antike) Ethik.

Auch diese Variante der Einteilung steht in einem ∆ Widerspruch zum Werkinhalt, insofern als die Philosophia divina nicht behandelt wird. Man kann allerdings argumentieren, dass durch das Anführen von Meinungen und Zitaten der Kirchenväter die Philosophia divina automatisch auch vertreten sei.

Titel 1508:

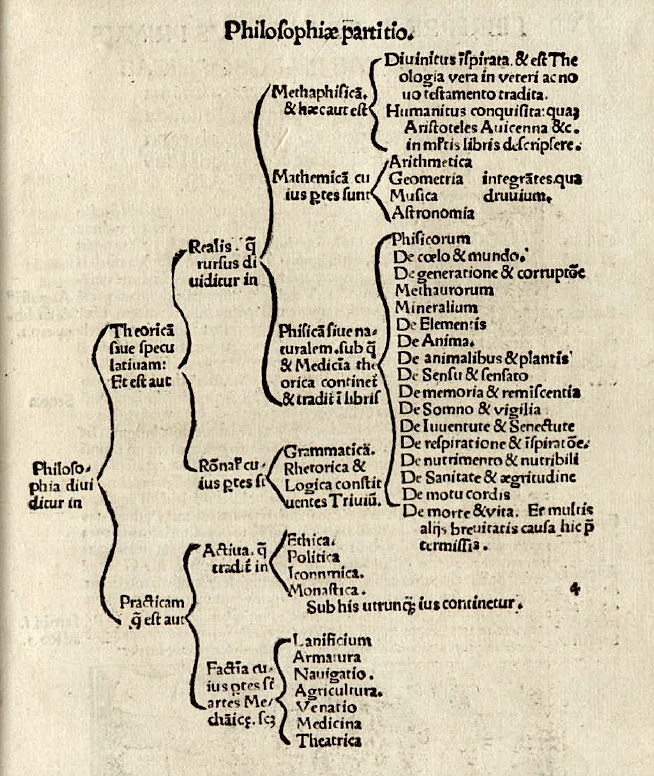

Im Erstdruck bei Johannes Schott in Freiburg 1503 steht vorn eine Philosophiae partitio in Form eines taxonomischen Diagramms. (Die geschweiften Klammern sind nicht typographisch, sondern nachträglich von Hand gezeichnet.)

> http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00012346/images/

Solche taxonomische Einteilungen des Wissens haben eine lange Tradition:

Alcuin, Dialektik (Hs. des 9. Jahrhunderts), Zürich, Zentralbibliothek [Standort St. Gallen, Stiftsbibliothek] Handschrift C 80, fol. 109r.

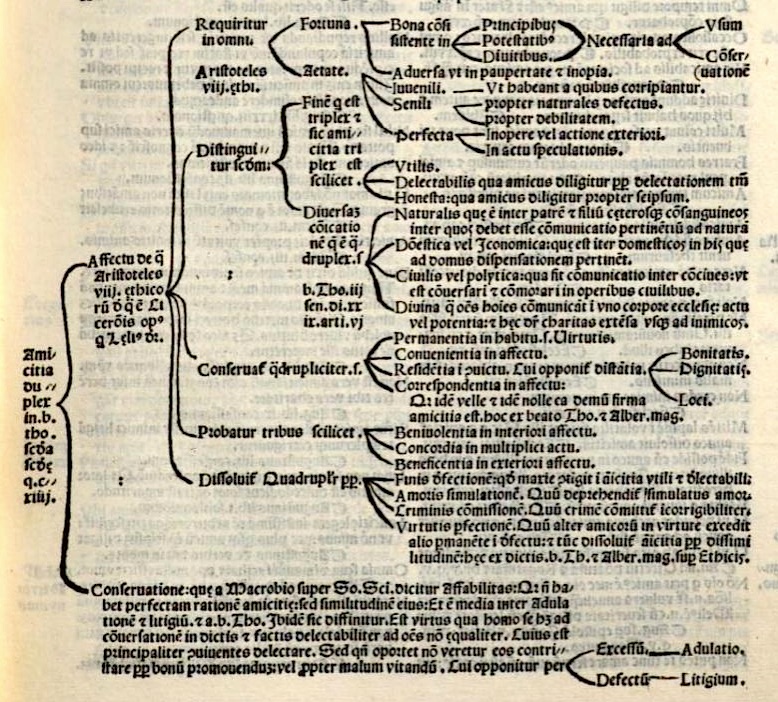

… und sind gerade zur Zeit von Reischs Buch aktuell, vgl. die Ent-Faltung des Begriffs der amicitia hier:

Polyanthea opus suauissimus floribus exornatum compositum per Dominicum Nanum Mirabellium ciuem Albensem Druck Venedig 1507 [erster Druck 1503]

>

https://archive.org/details/bub_gb_rn6y_EnfJgQC/page/n45/mode/2up

Vgl. >

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyanthea

Das Titelbild der Ausgabe Basel: M.Furter 1508 dürfte eine Überlagerung dieser Taxonomie mit der im Mittelalter häufigen Darstellung der Wurzel-Jesse (Jesaias 11,1; vgl. Römerbrief 15,12) sein, vgl. beispielsweise:

British Library, Royal 2 A XVIII f. 96 (ca. 1430) Quellenangabe

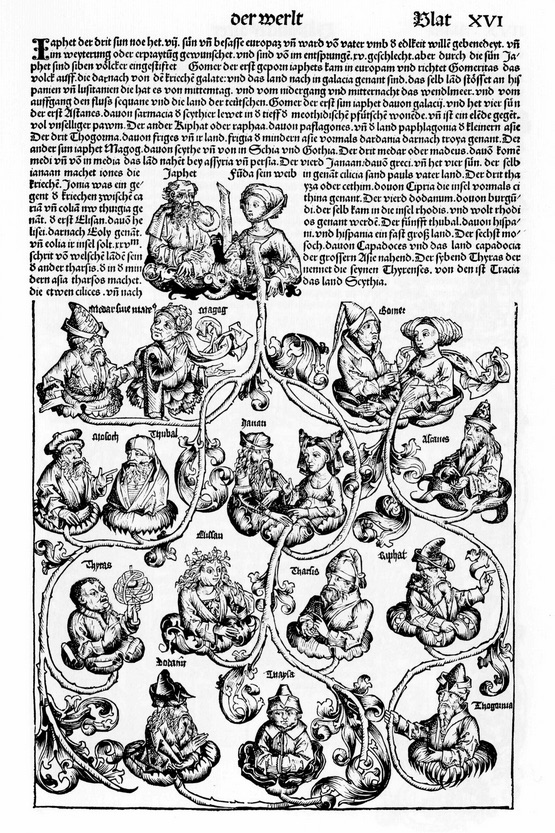

Auch die Schedelsche Weltchronik (1493) stellt Stammbäume gerne so dar (hier Fol. XVI recto):

»Margarita Philosophica« 1508:

Margarita Philosophica cum additionibus nouis; ab auctore suo studiosissima reuisione tertio superadditis, Basel: Michael Furter & Johannes Schott 1508.

> Digitalisat [wwwUB Freiburg/Br.]

Gesamtdisposition:

Aus dem Schoß der Philosophie entspringt ein baumartiges Gebilde, das sich über das Bildganze verteilt. (Hatte die taxonomische Darstellung 1503 nur gesagt, wie die Philosophie sich in Teildisziplinen gliedern lässt, so wird jetzt insinuiert, dass diese aus einem gemeinsamen "Schoß" hervorgehen.)

Die drei Sparten der Philosophie und die 7 Artes sind durch das organische Geäst miteinander verbunden.

Über der Szene schweben Maria und die Trinität – auf letztere sind die Doctores Ecclesiastici ausgerichtet.

Das Bild enthält mehrere Ebenen (a) – (d) (vgl. die eingefärbte Wiedergabe unten)

(a) Die personifizierte Philosophie (wie schon 1503) hält Buch und Szepter in Händen; sie ist gekrönt, ist indessen nicht mehr dreiköpfig. Die Turba philosophorum (eine Schar von Philosophen, darunter auch eine Frau!) liest in dem ihnen von der Philosophie hingehaltenen Buch.

(Ø) Das Hündchen beim Stuhl und das Gras rechts unten sind Kolorit; ebenso die Stadt im Hintergrund.

(b1) Aus ihrem Schoß wachsen hervor die Unterabteilungen der Philosophie (rationalis, moralis, naturalis), die als allegorische Figuren in Blütenranken dargestellt sind. — Die gestikulierende Philosophia rationalis steht in der Bildtradition der Logica-Darstellungen; die Philosophia naturalis betrachtet mit einem Astrolab den Himmel, wie es der Bildtradition der Astronomia entspricht; die Philosophia moralis wird durch ein Figurenpaar (Lehrer und Schüler?) verkörpert.

(b2) Die Septem Artes, sitzen – mit ihren Attributen versehen – in geschwungenen Blättern. Die Astronomie hält wiederum eine Armillarsphäre; die Geometrie ein Winkelmaß usw.

(c1) Links oben im Bild erscheint die ›apokalyptische Madonna‹: eine Darstellung der Maria auf der Mondsichel mit Strahlen- und Sternenkranz (vgl. Apc 12, 1), unter ihr die Schlange/der Drache. Das ist – wie auch (c2) – ein anderer Himmel als der von der Naturphilosophie betrachtete (b1).

(c2) Am oberen Bildrand in der Mitte ist die Trinität dargestellt, umgeben von einem Wolkenkranz: Gott Vater und Sohn als Personen, der Heilige Geist als Taube.

(d) Oben rechts die Kirchenväter, als Gruppe angeschrieben (Doctores ecclesiastici) und durch ihre Kopfbedeckungen charakterisiert. Sie weisen auf die Trinität hin.

Aristoteles und Seneca fehlen hier.

Warum wurde das Titelblatt ausgewechselt?

Man könnte vermuten, ein Stilwandel habe dazu angeregt, ein derart verschiedenartiges Titelbild zu gestalten. Das mag mitspielen. Der Grund ist indessen wohl weniger ein ästhetischer als ein kommerzieller. Bei der durch den Buchdruck entstehenden Konkurrenz wollten die Verleger ihre eigenen Produkte – etwa an Buchmessen – als attraktiv darstellen; ein Bild-Titel wirkte als eye catcher.

Nun hatte im Jahr nach der Erstpublikation der »Margarita« (1503) der erfolgreiche Verleger Johannes Grüninger in Straßburg einen Raubdruck auf den Markt gebracht. Den Holzschnitt des Titelbilds ließ er 1504 genau kopieren.

Der Verleger Schott seinerseits druckte im selben Jahr 1504 eine Neuauflage und warnte seine Käufer in lateinischen Versen am Schluss des Buchs vor dem Kauf einer Ausgabe, die nicht mit seinem Buchdrucker-Zeichen versehen sei.

Grüninger druckte unbeeindruckt 1508 wieder eine »Margarita« mit dem ersten Titelbild.

Reisch veranlasste im selben Jahr 1508 im Verlag von Michael Furter und Johannes Schott in Basel einen Druck mit dem neuen Titelbild.

Auch die Ausgabe letzter Hand 1517 enthält dieses neue Bild nach dem Haupttitel.

Literaturhinweise:

• Udo Becker, Die erste Enzyklopaedie aus Freiburg um 1495. Die Bilder der Margarita Philosophica des Gregorius Reisch, Freiburg: Herder 1970.

• Steffen Siegel, Architektur des Wissens. Die figurative Ordnung der artes

in Gregor Reischs Margarita Philosophica, in: Frank Büttner, Gabriele Wimböck (Hg.): Das Bild als Autorität. Die normierende Kraft des Bildes, Münster 2004, (Pluralisierung & Autorität 4), S. 343–362.

Mehr zu Reischs »Margarita« hier.

Raffaels Fresko »Die Schule von Athen« in der Stanza della Segnatura (ursprünglich die Bibliothek von Papst Julius II. im Vatikan) im WWWeb [www: zeno] hat möglicherweise Illustratoren für die Titelbilder angeregt; vgl. ➜ zu Chambers.

Es zeigt neben den wichtigsten Philosophen der Antike (Platon, Aristoteles, Sokrates, Pythagoras u.a. ) auch zeitgenössische Künstler (Raffael selbst und Michelangelo). Einige Figuren halten typische Attribute (Globus, Himmelssphäre, Zirkel).

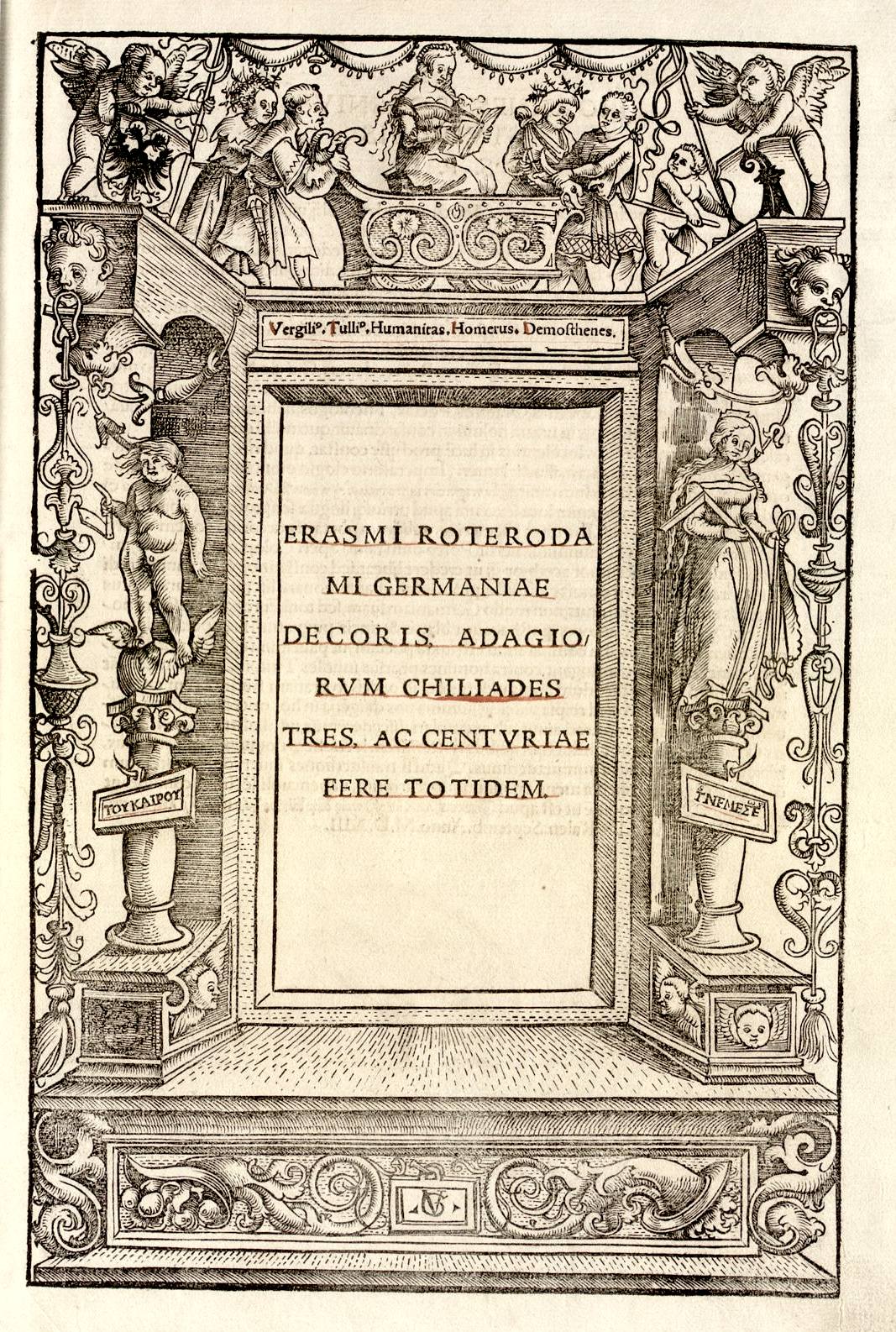

Die Sammlung der Sprichwörter, Idiome, Bonmots der Antike beschäftigte Erasmus lange; er erweiterte sie ständig. 1500 erscheint in Paris die erste Fassung; 1536 die letzte zu Lebzeiten des Verfassers.

Hier die Titelblattumrandung von Urs Graf d.Ä. († 1528; vgl. das Monogramm unten mit ineinander verschlungenem V G; Der Holzschnitt wurde für verschiedene Titel verwendet.)

Erasmi Roterodami Germaniae decoris Adagiorum chiliades tres, ac centuriae fere totidem [Basileae, in aedibus Ioannis Frobenii Hammelburgensis] 1513

> http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-44670

• Links ist Kairos dargestellt (der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung), mit geflügelten Füßen auf einer Kugel, Messer und hinten kahlköpfig (d.h. wenn er sich umdreht, erwischt man ihn nicht mehr). Das Messer ist ein Bild für das scharfe Entweder-Oder der Entschlusskraft. Später wird es wohl auf den rasierten Hinterkopf bezogen. Vgl. Sibylle Appuhn-Radtke, Artikel "Occasio", in: RDK (2014)

> http://www.rdklabor.de/w/?oldid=92163

• Rechts Nemesis mit Zügel und Winkelmaß, angeschrieben mit t[ēs] nemese[ōs] (Genitiv Singular; gemeint ist wohl: [Bild] der Nemesis) — Sie hält Maß (lat. cubitus) und sich im Zaum. — Das Motiv des Zaums findet sich im Hymnus auf die Nemesis des Mesomedes von Kreta (2. Jh. u.Z.; überliefert in der Anthologia Palatina und der Anthologia Planudea)

> http://poemsintranslation.blogspot.ch/2011/05/mesomedes-hymn-to-nemesis-from-greek.html

> https://www.uzh.ch/ds/wiki/Allegorieseminar/index.php?n=Main.Temperantia

• Oben: Die in einem Buch lesende Humanitas fährt in einem Wagen, der (gemäß Beischriften) von Vergilius, Tullius [= Cicero], Homerus, Demosthenes bewegt wird.

Vgl. auch > https://www.uzh.ch/ds/wiki/Allegorieseminar/index.php?n=Main.Temperantia

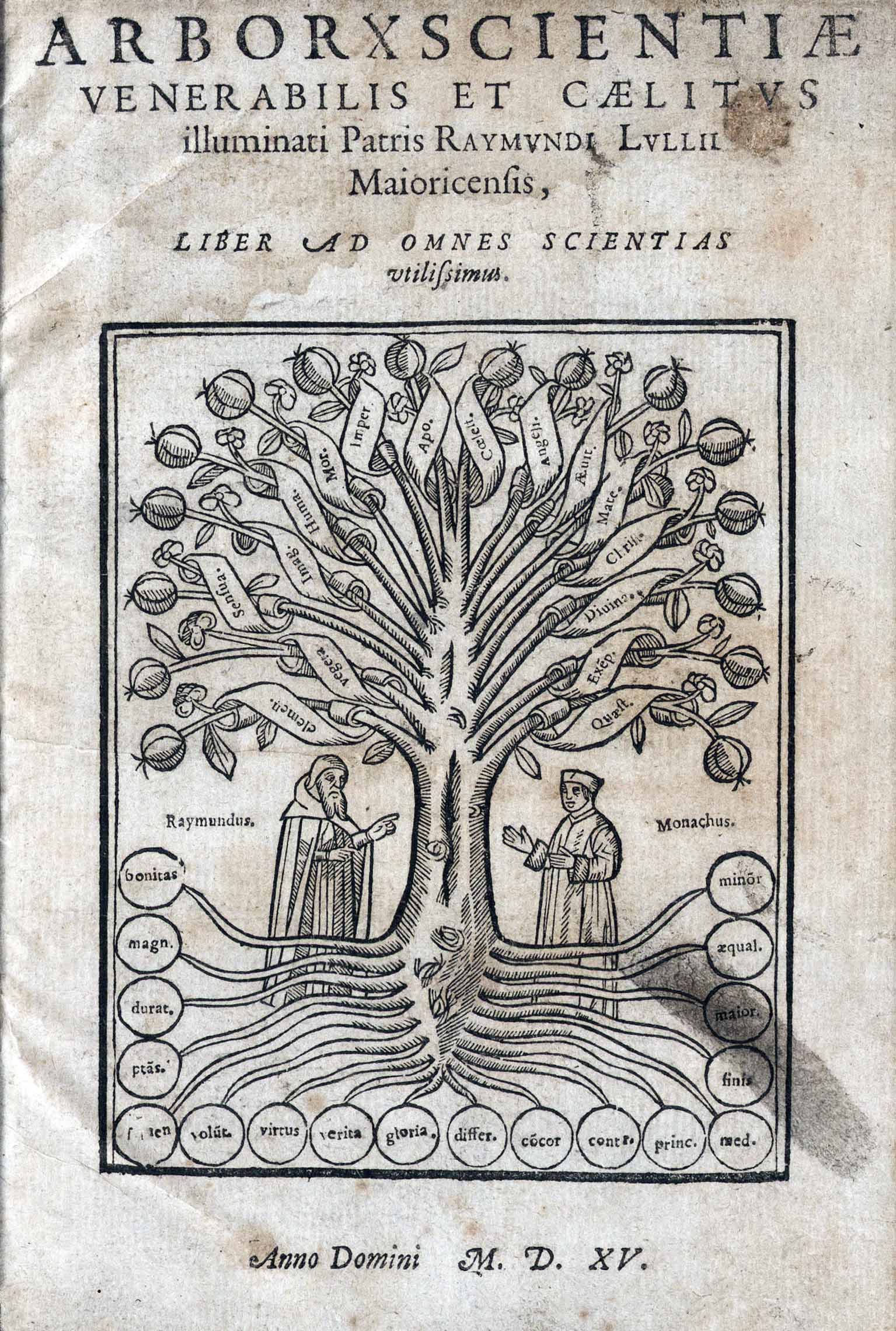

Arbor scientiae, venerabilis et caelitvs, illuminati patris Raymvndi Lvllii Maioricensis, Liber ad omnes scientias vtlissimus. In inclyta vrbe Lugdun.: Opera Gilberti de Villiers, impensis vero magistri Guilhelmi Huyon & Constantini Fradin ibidem commorantes, Anno Domini M.D.XV

Digitalisat [www]

Gesamtdisposition:

Die Darstellung visualisiert die wissensorganisatorischen Prinzipien von Raymundus Lullus (Ramon Llull, ca.1232 – 1316) von 1295/96: eine universale, kombinatorische Wissenschaftskonzeption, bei der nicht die Einteilung der Wissenschaften das Entscheidende war, sondern »die Vorstellung der Einheit aller Wissenschaften, die mit dem Bild vom Baum der Wissenschaften auf die Vorstellung wirken konnte, dass es ein Kontinuum des Wissens gäbe.« (Schmidt-Biggemann)

Zu beiden Seiten des symmetrischen Baumes steht je eine männliche Figur, angeschrieben mit Raymundus (mit dozierender Geste) und Monachus (mit empfangend geöffneten Armen und Händen). Auch an den Wurzelenden befinden sich Beschriftungen, ebenso sind die einzelnen Äste mit Schriftbändern versehen.

Die Wissensgebiete sind unter sich nicht hierarchisch geordnet, es gibt keine übergeordnete Instanz der Philosophia/Sapientia, und doch repräsentiert dieser Wissensbaum als Ganzes (ad omnes scientias utlissimus) eine Wissenskonzeption.

Die arbor scientiae fasst 16 Bäume in sich: Jeder der 16 Äste wächst sich innerhalb des Buches seinerseits zu einem Baum aus.

Einzelne Bildelemente:

• Die Wurzeln stellen neun „absolute, göttliche“ Prinzipien (bonitas, magnitudo etc.) und neun „relative (logische)“ Prinzipien (minor, aequalis, maior etc.) dar. Eine feste Anzahl von Prinzipien führt durch Kombinatorik zu einer festen Anzahl von Wissensgebieten (den Ästen).

• Die Äste tragen am äusseren Ende je eine Frucht und stellen 16 Wissensgebiete dar, angeschrieben mit elemen., vegeta., sensua., Imag., Huma. etc., was auf Kategorien einer Seins-Hierarchie hindeutet.

Literaturhinweise:

• Wilhelm Schmidt-Biggemann, Topica universalis. Hamburg: Meiner 1983; bes. S. 155–176.

• Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., hrsg. von Fernando Domínguez Reboiras .... Turnhout: Brepols, 2002 (Instrumenta patristica et mediaevalia 42, Subsidia Lulliana 1).

usw.; es gibt eine Fülle von Literatur dazu!

Ludovici Caelii Rhodigini lectionum antiquarum libri XVI. Basileae, apud Ioannem Frobenium 1517.

Der Titelholzschnitt [pop-up] wurde von Froben auch für andere Bücher verwendet.

Für diese aus antiken Schriften in der Art einer Anthologie zusammengetragene Enzyklopädie passen die (erfundenen) Portraits der Autoren gut: König Salomon zwischen Homer und Hesiod, dann Plato, Aristoteles, usw. bis Plinius, Aulus Gellius, Livius und Sallust. Als würde der Titel sagen: Aus den Schriften dieser Koryphäen hab ich das Buch exzerpiert.

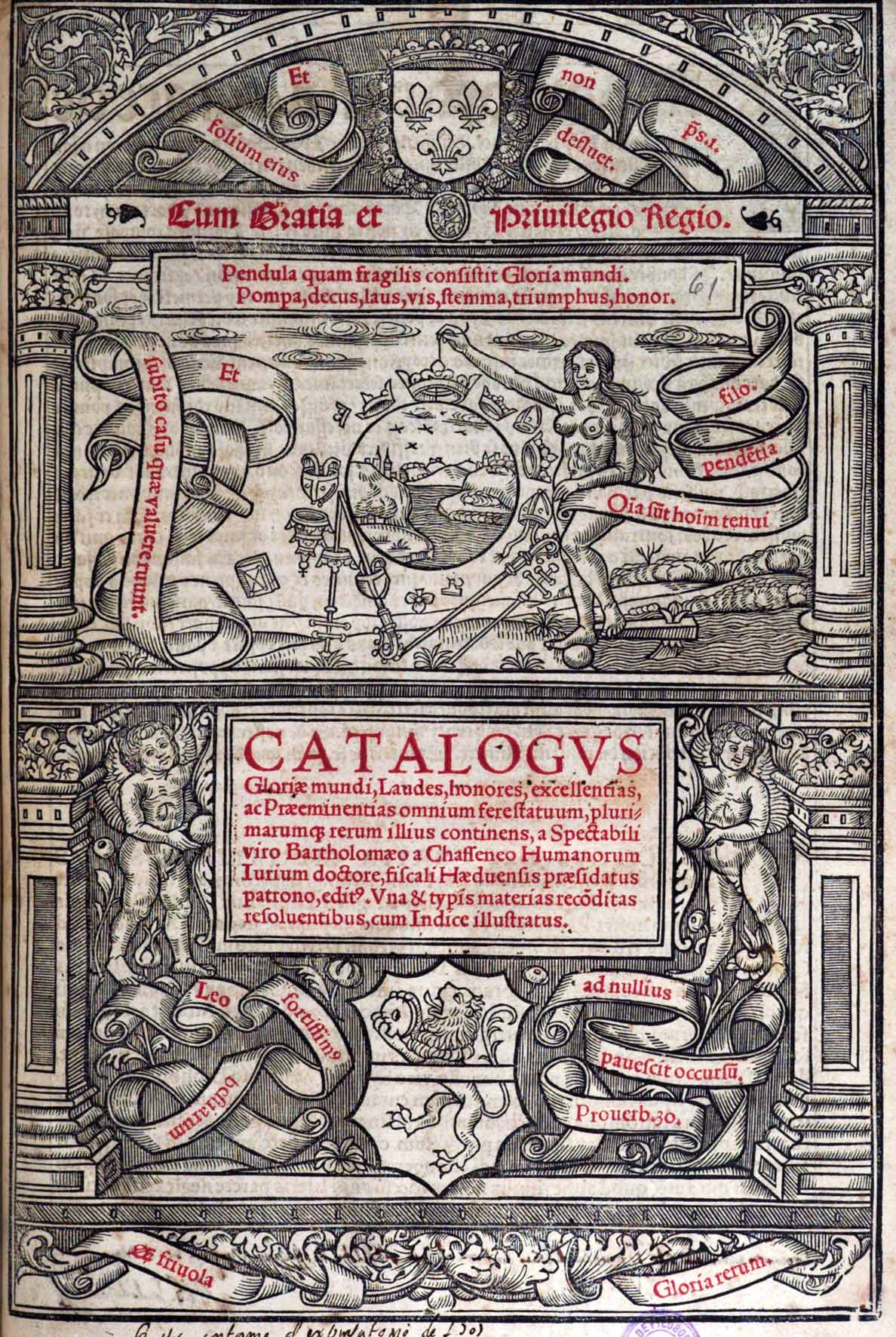

Catalogus Gloriae mundi, Laudes, honores, excellentias, ac Praeeminentias omnium fere statuum, plurimarumque rerum illius continens […] a Bartholomaeo a Casseneo, Lugduni: per Dionysium de Harsy 1529. Digitalisat [www: HathiTrust]

Mehrere Digitalisate bei Google

Fortuna (vgl. den Artikel von Sibylle Appuhn-Radtke im Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. X [2005], Sp. 271–401) dreht das Rad der Welt, von dem Insiginen (Tiara, Kronen, Mitren, Bischofsstäbe) herunterfallen.

Banderole oben: Et folium eius non defluet et omnia quaecumque faciet prosperabuntur (Psalm 1,3) [Der Baum], dessen Blätter nicht verwelken,, und alles, was er tut, gerät ihm wohl.

Über dem Bild:

Pendula quam fragilis consistit Gloria mundi.

Pompa, decus, laus, vis, stemma, triumphus, honor. [Quelle ?]Banderole im Bild:

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo,

et subito casu quae valuere ruunt. (Ovid, Epistulae ex Ponto, 4.3,35f.) – Alles Menschliche hängt an schwer zerreißbaren Fäden, und was gewaltig war, endet in plötzlichem Sturz.Banderole um das Wappen herum:

Leo, fortissimus bestiarum, ad nullius pavebit occursum (Proverbia 30,30) – Der Löwe, der mächtigste unter den Tieren, der vor niemandem zurückweicht.Banderole unten: Quam frivola gloria rerum (Alexandreis VIII,332)

> https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5315925081&view=1up&seq=466

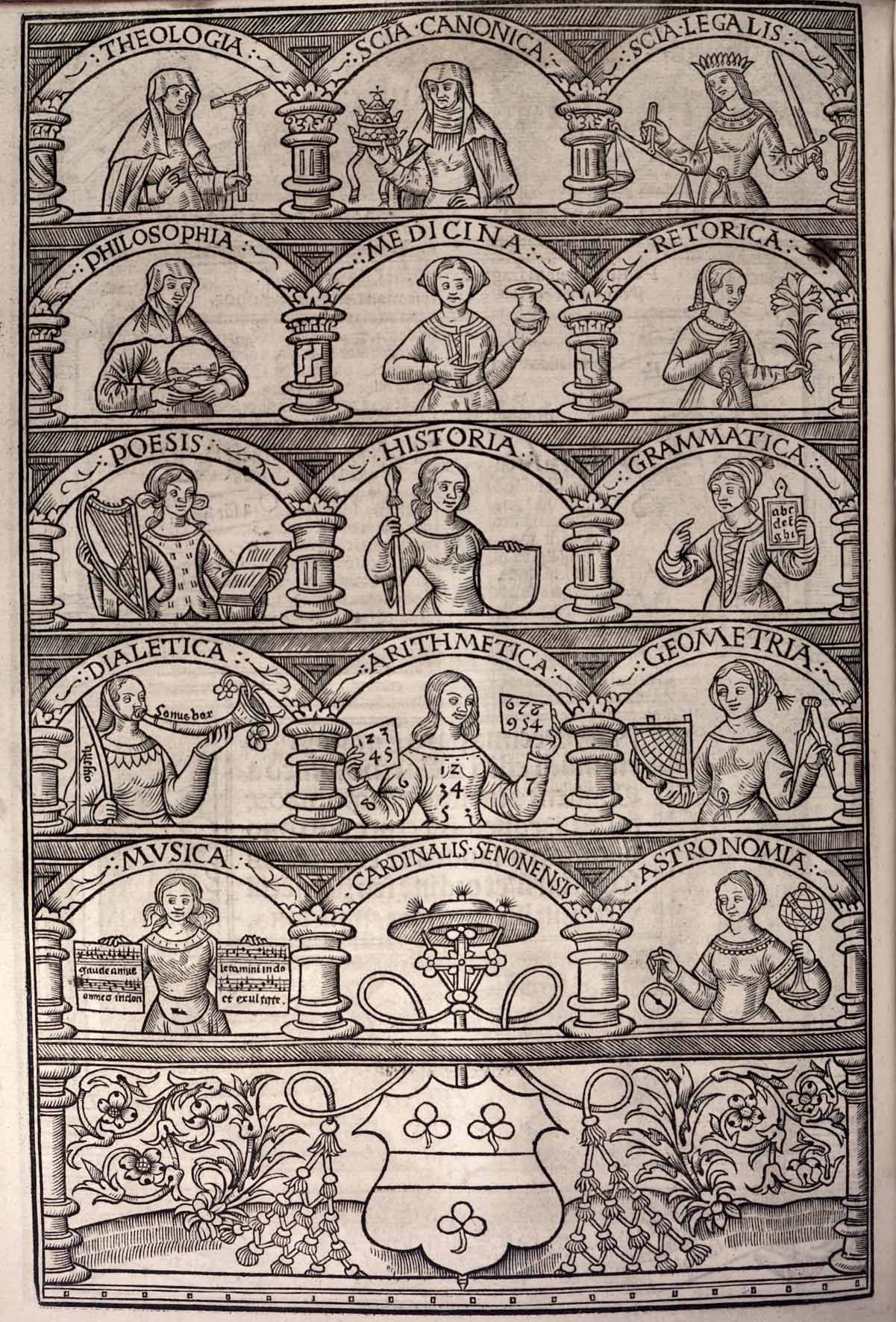

Das Titel-Bild zur Decima pars zeigt in den Arkaden 14 Disziplinen, jeweils personifiziert als weibliche Figuren mit Attributen. Zu den Septem Artes gesellen sich in nicht-systematischer Aufstellung: Theologia (mit Kruzifix) – Scientia Canonica (mit einer Tiara) – Scientia Legalis (Jurisprudenz, mit Schwert und Waage) – Philosophia – Medicina (mit Uringlas) – Poesis (mit Harfe).

Literaturhinweis:

• Uta Lindgren, Die Artes liberales in Antike und Mittelalter: bildungs- und wissenschaftsgeschichtliche Entwicklungslinien, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, München 1992; Augsburg: Rauner 2004.

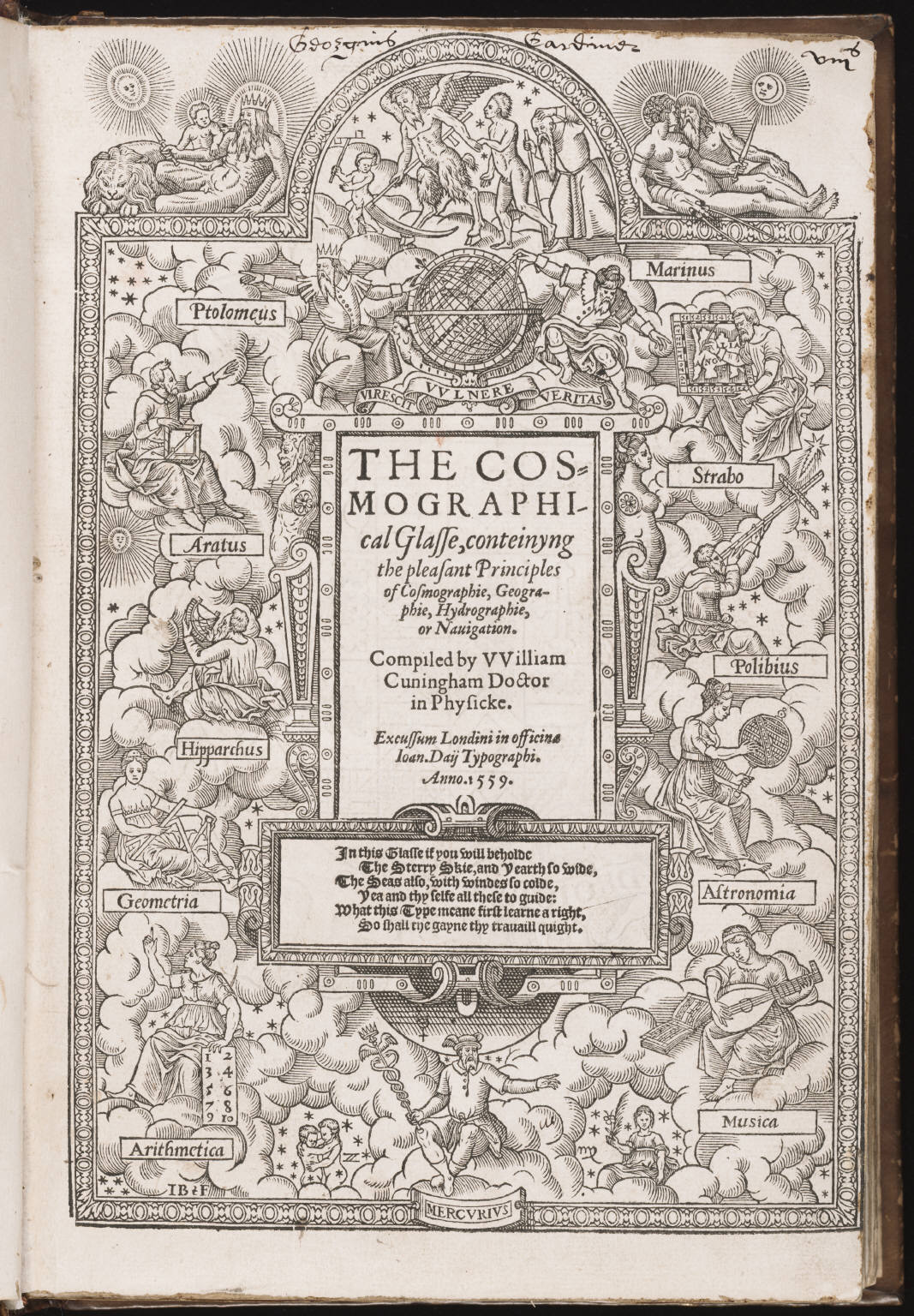

The cosmographical glasse conteinyng the pleasant principles of cosmographie, geographie, hydrographie, or nauigation. Compiled by VVilliam Cuningham Doctor in Physicke, In officina Ioan. Daij typographi, Anno. 1559.

Gezeigt werden Personifikationen des Triviums: Geometria mit Zirkel und Winkelmaß – Arithmetica mit Zahlentafel – Musica mit Laute und Notenheft – Astronomia mit Armillarsphäre.

Sodann bedeutende historische Vertreter dieser Wissenschaften: Ptolomeus – Aratus – Hipparchus mit Sextant – Polibius mit Jakobsstab – Strabo mit Landkarte – Marinus.

Ferner mythologische Figuren: oben Sol und Luna; in der Mitte Kronos als Sensenmann (zwischen den drei Lebensaltern: Jüngling, Erwachenser, Greis), unten auf dem Blatt Merkur.

Digitalisat [www] — Digitalisat [www] — Bild [www: Wikipedia]

Wer erinnert sich noch an »rowohlts deutsche enzyklopaedie« Das Wissen des 20. Jahrhunderts im Taschenbuch … hg. Ernesto Grassi (426 Bände, erschienen 1955–1986)? Alle Bände enthielten das Titelblatt von Cuningham mit angepasstem Text im inneren Spiegel; ohne Nennung der Herkunft …

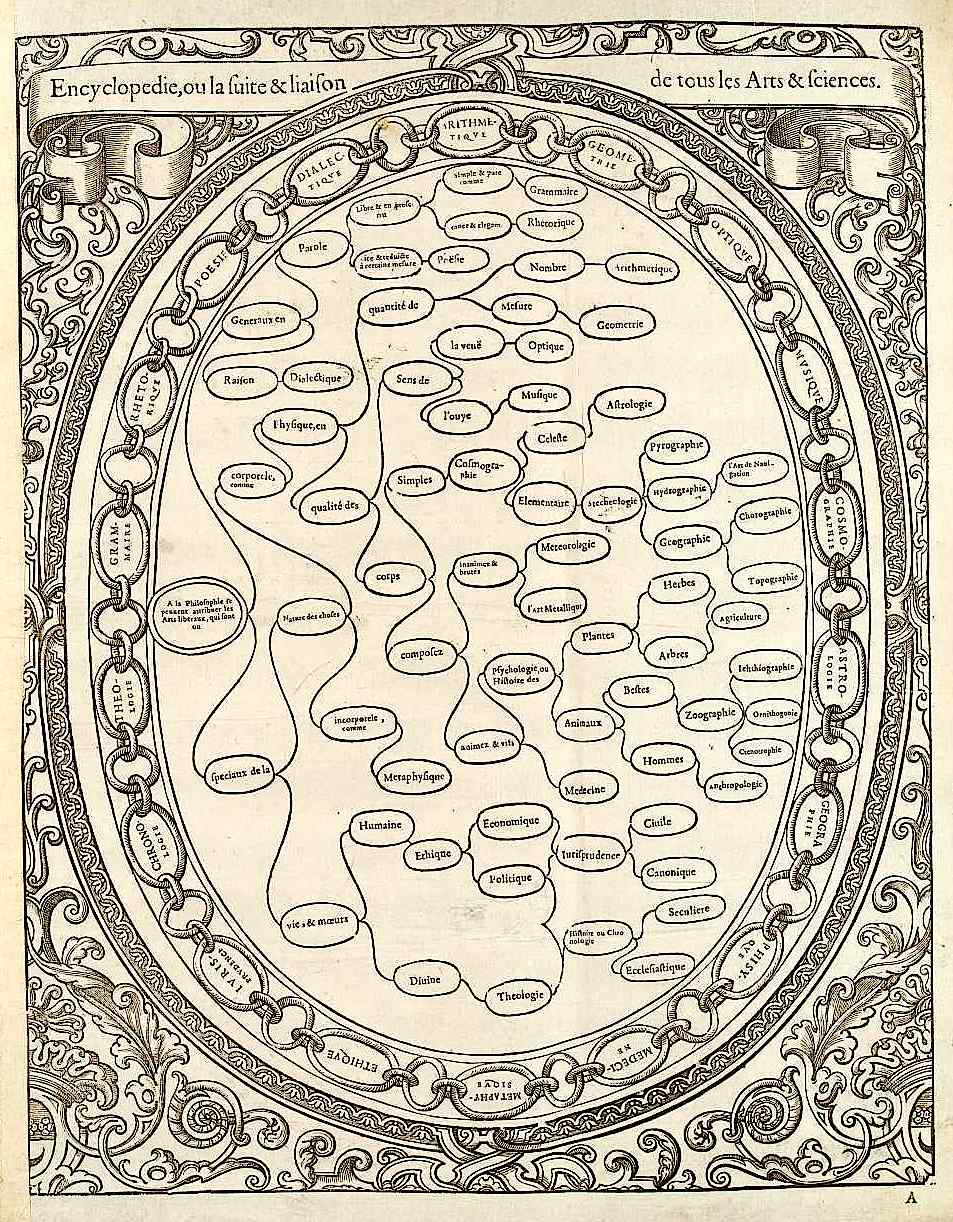

Christofle de Savigny,Tableavx Accomplis De Tous Les Arts Liberavx : Contenans Brievement Et Clerement Par Singvliere Methode De Doctrine, Vne Generale Et Sommaire Partition Des Dicts Arts, Amassez Et Redvicts En Ordre Povr Le Sovlagement Et Profit De La Ievnesse, Paris: Gourmont 1587.

Digitalisat [www Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel]

Der Titel enthält zwei Bildmotive:

• außen herum eine ovale, geschlossene Kette*, deren Glieder mit Disziplinen angeschrieben sind und den ›Zusammenhang‹ der Wissenschaften darstellen mag;

• eine (dichotomische) Taxonomie, welche die logische Unterordnung der Disziplinen darstellen soll.

Irritierenderweise sind die Disziplinen in der Kette und im Baum nicht genau identisch. So kommt beispielsweise in der Taxonomie Optique vor, die in der Kette fehlt, während Anthropologie nur in der Kette vorkommt.

Die Darstellung werden im Inneren des Buchs für einzelne Disziplinen spezifiziert wiederholt.

* Die Idee dürfte zurückgehen auf den Begriff der Enzyklopädie: »Das lateinisch-griechische Kunstwort encyclopaedia […] entsteht als humanistische Rückübersetzung eines klassischen orbis doctrinae, orbis doctrinarum, encyclios disciplina etc. gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Die Wörterbücher erklären es seit 1524 mit Hinweisen auf series, ductus, gyrus, in orbem factus, orbiculatus, circularis etc: man meinte ein ›kreisartig‹ zusammenhängendes […] Insgesamt von Wissensinhalten. […] Der Gedanke einer inneren Zusammengehörigkeit eines als encyclopaedia verstandenen Gesamtwissens wird erst bei J.H. Alsted (1588–1638) und Comenius (1592–1670) formuliert und zu einer pädagogischen Theorie systematisiert.« Jürgen Henningsen, Orbis doctrinae: Encyclopaedia, In: Archiv für Begriffsgeschichte Bd. 11; Bonn: Bouvier 1967, S. 241–245.

Das Hauptwerk von Hippolyt Guarinonius (1571–1654), Arzt und Universalgelehrter, lässt sich anhand des Akrostichons GESONDT (Band I, S. 110 und 142) charakterisieren, in dem er Gott als Ursprung und dann die 6 hippokratischen diätetischen Ratschläge (res naturales) zusammenstellt:

G ott

E ssen vnd trincken

S chlaffen vnd wachen

O ede oder Ringerung deß Uberfluß

N utzung oder Ubung des leibs/

D auglich Lufft

T rost des Gemüths

Den Gemütskräften widmet er einen großen Raum, insbesondere der Bekämpfung der Melancholie (in der Sündenlehre uch unter dem Begriff der acedia; vgl. provisorisch: https://de.wikipedia.org/wiki/Acedia). — Das Buch 1’331 Folioseiten!) ist enzyklopädisch angefüllt mit realistischen Details und Erzählungen.

Der Titel basisert auf Bibelzitaten. In der Parusie-Rede spricht Jesus (Matth 24, 15 || Mark 13,14) von den bevorstehenden Schecken der Endzeit und wie man ihnen begegnen soll. »Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde*, an heiliger Stätte stehen seht […], dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; …«

* Das ist ein Zitat aus Daniel 9,27: Oben auf dem Heiligtum wird ein Greuel der Verwüstung stehen, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. (Gemeint sind hier die verachtenswerten Baals-Götzen.)

Hier das Titelkupfer nach dem Reprint (Bozen: Edition Sturzflüge 1993); Das ganze Titelblatt [pop-up] hier.

Die Grewel der Verwüstung Menschlichen Geschlechts: In sieben unterschiedliche Bücher und unmeidenliche Hauptstücken sampt einem lustigen Vortrab abgetheilt. Neben vor-, mit- und nachgehenden, so wol Natürlichen als Christlich und Politischen, darwider streittbaren Mittlen. Allen, so wol Geist, als Weltlichen, Gelehrt und Ungelehrten, hoch und nidern StandsPersonen, überauß nutz und sehr notwendig, wie auch gar kurtzweilig zu lesen. Zu sondern Nutz, Glück, Heil, Wolfahrt, langen Gesondt, Zeitlich und ewigen Leben ganz Hochlöblicher Teutscher Nation newlichst gestellt durch Hippolytum Guarinonium, Art. & Med. Doctorem, Ingolstatt: Angermayr 1610. (Schlechtes Digitalisat: http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11199977-4)

Die Deutung ist nicht leicht.

• In der Mitte greift ein siebenköpfiger Drachen nackte junge Leute in einer Badestube an. — Grewel der Bäder werden besprochen in Buch V, Cap. xxvi. (Der im Badezuber sitzenden Frau hat man in der Vorlage des Reprints den Busen wegretuschiert.) — Mit dem Drachen kann gemeint sein: das apokalyptische Tier (Apk 12,3f. und 13,1–8); dieser Greuel würde zu den erwähnten Bibelstellen gut passen oder die Sieben Hauptsünden, vgl. hierzu > http://www.symbolforschung.ch/siebenkoepfig.html

• Oben, Mitte: Justitia hat die Waage schlampig beiseite gelegt und liegt faul auf einem Sofa, statt einzugreifen; Sinnbild der Trägheit (acedia)? — Grewel des Trauerns, der melancholischen Langeweile werden behandelt in II. Buch, Cap. xxxiii.

• Unten links: Eine weibliche Person haare-raufend zwischen Kriegsgerät und einer Uhr: die personifizierte Verzweiflung (desperatio kann auch aus acedia entstehen)? — Grewel des Zorns: II, Cap xxxvi.

• Unten rechts wohl eine Darstellung der Sünde der Völlerei (vitium gulae): Weinfass und Kannen vor ihr; Gebratenes hinter ihr. Ein Putto hat sie mit dem Pfeil ins Herz getroffen (Wollust, luxuria?). — Grewel des Fressen und Schlemmens: IV, Cap. liv.

Die beiden Figuren in den oberen Ecken sind vielleicht positiv zu deuten:

• Oben links: Die Figur streckt in der einen Hand ein geöffnetes Buch, in der anderen Hand Flammen-Schwert, Geißel und Kruzifix der mittleren Szene entgegen; Krone, Weltkugel und (weltliches) Schwert liegen am Boden — Personifikation des Glaubens (fides ?, vgl. dazu den Artikel im RDK > https://www.rdklabor.de/w/?oldid=93996)

• Oben rechts: Ein lorbeer-gekrönter bärtiger Mann mit Buch in der Hand, hinter ihm auf dem Regal Bücher, ein Sextant und eine Armillarsphäre, wendet sich der mittleren Szene zu. — Personifikation der hilfreichen weltlichen Wissenschaften?

Literaturhinweis:

• Elmar Locher (Hg.), Hippolyt Guarinonius im interkulturellen Kontext seiner Zeit. Acta der Tagung Neustift 1993, Bozen/Innsbruck 1995. – Darin besonders: • Wolfgang Neuber, Vom Grewel deß Trawerns. H.Gs. geschichtliche Stellung in der europäischen Melancholie-Tradition, S. 65–79.

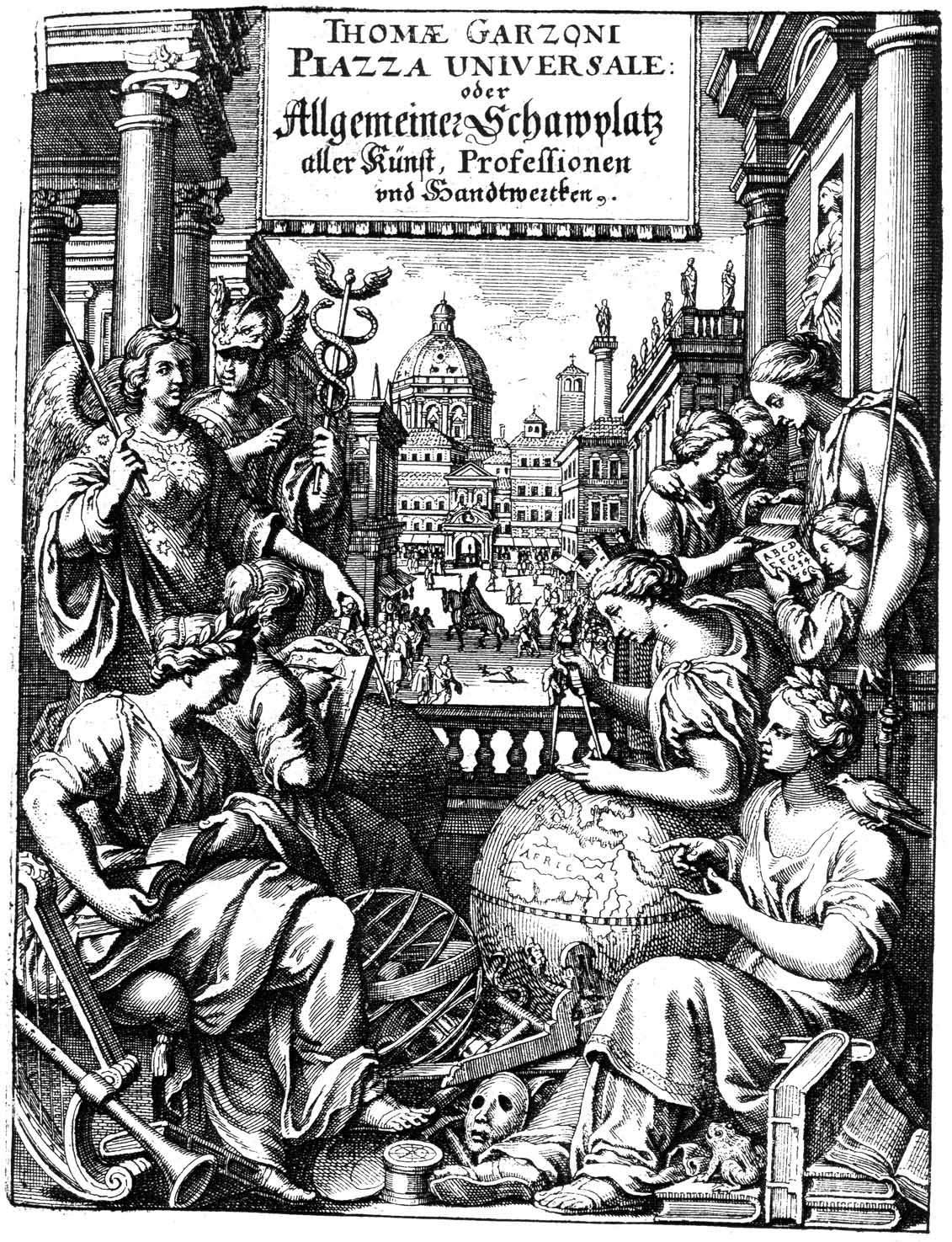

Tommaso Garzoni (1549–1589)

Titelbild [pop-up; nach dem vorzüglich erschlossenen Digitalisat der SLUB Dresden]

In der ersten deutschen Übersetzung (1619) sind in den Rändern (abgesehen von den Personifikationen DILIGENTIA und EXPERIENTIA) Medaillons angebracht, die auf die im Buch abgehandelten Berufe verweisen; die meisten als ›Genrebilder‹ (in der Apotheke, Maler, Papiermacher, Jäger mit Hunden usw.), zwei auch als Personifikationen (Mercur hier für den Handel). Zuunterst größer eine Druckerei (Kapitel 128 behandelt die Buchdrucker) .

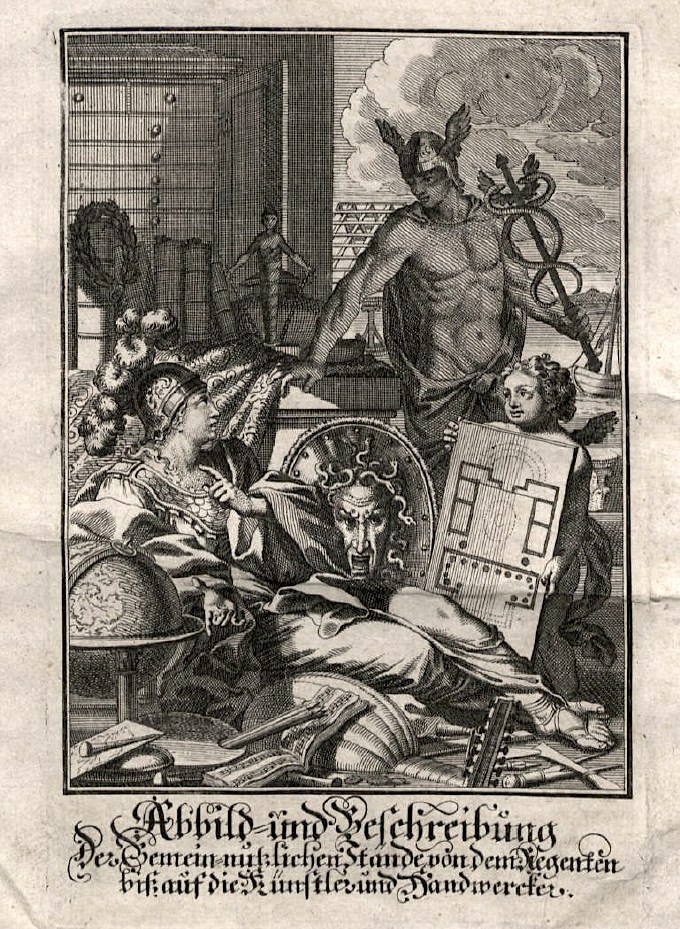

Piazza universale, Das ist: Allgemeiner Schawplatz / oder Marckt / vnd Zusammenkunfft aller Professionen / Künsten / Geschäfften / Händeln vnd Handtwercken / so in der gantzen Welt geübet werden: [...] Anjetzo auffs trewlichste verteutscht [...] Franckfurt am Mayn 1659 Titelbild [pop-up]

Die spätere Ausgabe enthält solche Berufsbilder im Inneren durch die Übernahme der Holzschnitte aus dem Ständebuch von Jost Amman. Hier konkretisiert der Titel die Metapher ›Piazza‹, die angelegt ist als als Gruppenbild von Personifikationen, die für die einzelnen Berufe zuständig sind; sie halten entsprechende Attribute in der Hand, z.B. Zirkel und Globus oder Pinsel und Leinwand.

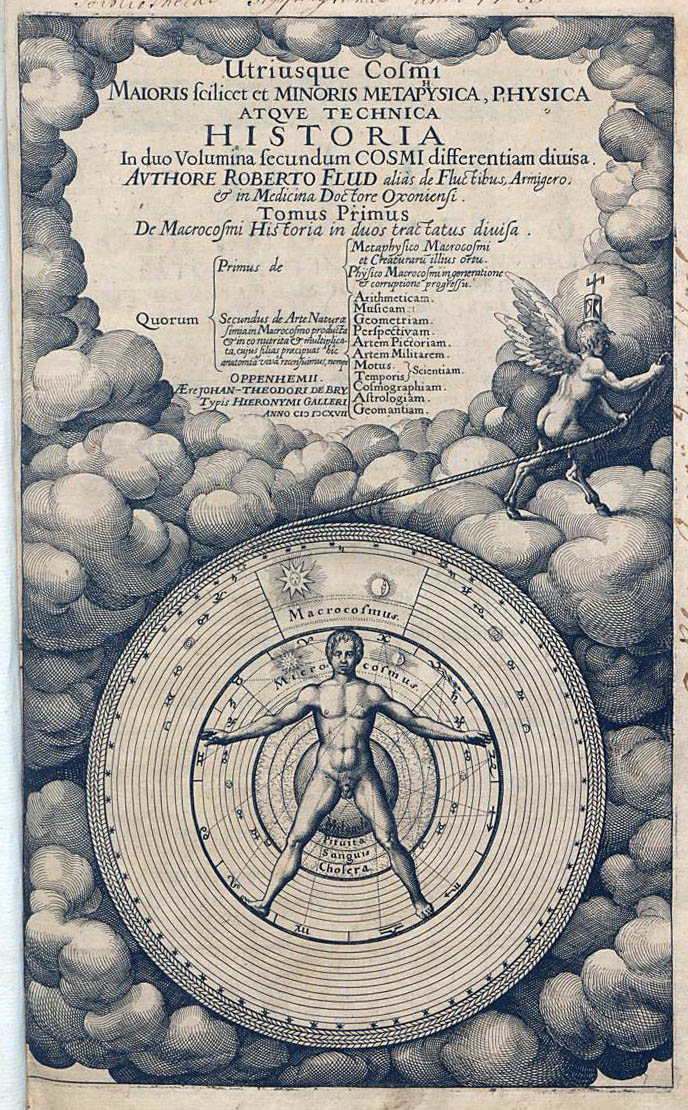

Robert Fludd [1574–1637], Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atque technica historia in duo volumina secundum cosmi differentiam divisa, Openhemii: de Bry / Galleri 1617.

Digitalisat des Titels [www: e-rara, Jan.2020] — variiert im 2.Band 1619 [www: BSB]

Makrokosmos und Mikrokosmos – Was bedeutet das monströse Wesen oben rechts, das am Seil zieht?

Literaturhinweise:

• Rudolf Allers, Microcosmus. From Anaximander to Paracelsus. In: Traditio, Vol. 2 (NY 1944), pp. 319–407.

• Joscelyn Godwin, Robert Fludd, 1979, p. 69.

• Ruth Finckh, Minor mundus homo. Studien zur Mikrokosmos-Idee in der mittelalterlichen Literatur, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999 (Palaestra 306).

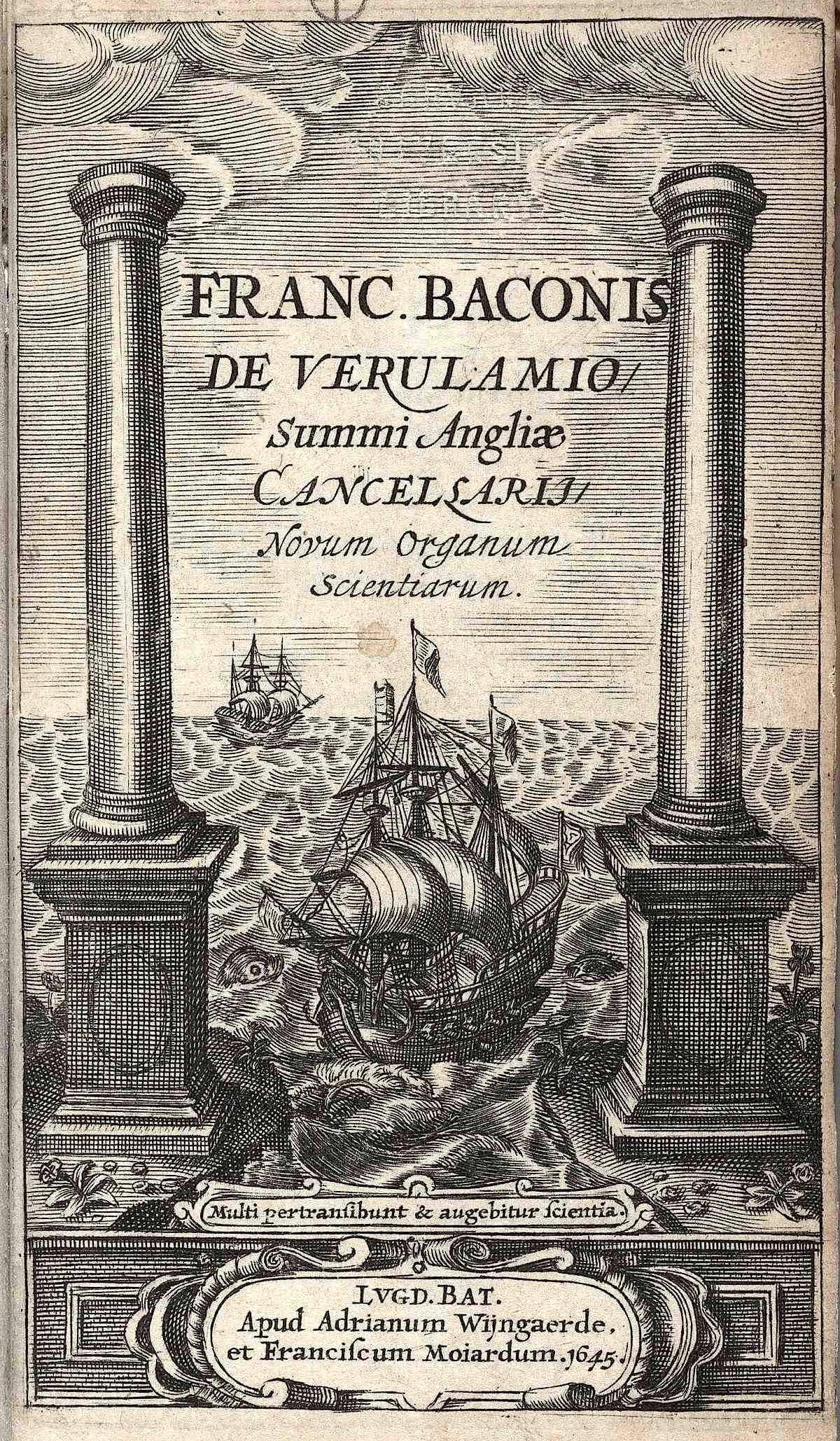

Francisci de Verulamio Summi Angliæ Cancellarii Instauratio magna. Londini: Apud Joannem Billium Typographum Regium, 1620.

Hier im genau reproduzierten Kupfer eines Nachdrucks; vgl.

1620 > https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10860442?page=5

Das Bild zeigt zwei mächtige, freistehende Säulen zur Linken und Rechten einer Meeresenge, durch die ein Schiff mit geblähten Segeln fährt. Man beachte die Segel und die Fahnen: Es fährt nicht aufs offene Meer hinaus, sondern zum Betrachter hin, d.h. es kehrt vom offenen Meer zurück.

(So sieht ein Schiff aus, das ins Meer hinausfährt;

Justus Reifenberg Emblemata Politica 1632 )

Gemeint sind die Säulen des Herkules (vgl. Diodorus Siculus 4.18.5), die nach der Ansicht der Alten die Grenze der Welt darstellten, welche der Seefahrer nicht überschreiten sollte. — Im dritten der »Nemeischen Siegeslieder« von Pindar (ca. 518–422) steht: Nicht weiter als über die Säulen des Herkles hinaus darf man das unwegsame Meer befahren. (Nach Büchmann, Geflügelte Worte); die lateinische Übersetzung: non plus ultra.

Die Inschrift auf dem Frontispiz lautet: Multi pertransibunt & augebitur Scientia: »Viele werden hier hindurchfahren, und das wissenschaftliche Wissen wird anwachsen.« (Das ist die Säkularisation einer apokalyptisch gemeinten Stelle aus Daniel 12,4: Viele werden suchend umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren.)

Francis Bacon (1561–1626) schreibt im Vorwort – programmatisch für das ganze Buch:

Über den Stand der Wissenschaften […] De statu scientiarum […]

Dem menschlichen Erkenntnisvermögen muss ein ganz neuer, bisher nicht gekannter Weg eröffnet werden, […] quodque alia omnino quam prioribus cognita fuerit via aperienda sit intellectui humano, […].Mir scheint, dass die Menschen weder ihre Mittel noch Kräfte gut kennen, aber jenen mehr als Recht ist, diesen weniger Kredit geben.

So geschieht es, dass sie entweder die überkommenen Verfahren maßlos überschätzen und nichts Weiteres suchen oder sich selber mehr als nötig herabsetzen und ihre Fähigkeiten für Unbedeutendes einsetzen und nicht für das verwenden, was zur Hauptsache beiträgt.

Deshalb sind auch ihre Säulen sozusagen für die Wissenschaften verhängnisvoll, das sie die Menschen dazu, darüber hinaus vorzudringen, weder mit Bedürfnis noch Erwartung verlocken.Quare sunt et suae scientiis columnae tanquam fatales; cum ad ulterius penetrandum homines nec desiderio nec spe excitentur.

> https://la.wikisource.org/wiki/Novum_Organum/Instauratio_Magna/Praefatio

Historisches Umfeld:

Die Devise von Kaiser Karl V. (1500–1588) war (französisch) Plus Oultre / Plus Outre. Die beiden Säulen stehen auf seinem Wappen. Der Zusammenhang ist natürlich die überseeische Expansion des Reichs unter seiner Herrschaft.

Über die vom Kaiser als Monumente errichteten Säulen reflektiert Claude Paradin in »Devises heroïques« 1555:

> https://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FPAb014

Literaturhinweise:

Francis Bacon, Neues Organon (= 2.Teil der Instauratio Magna):

• deutsche Übersetzung von Rudolf Hoffmann, Berlin: Akademie-Verlag 1962.

• hg. und mit einer Einleitung von Wolfgang Krohn, [lat.-dt. Text synoptisch], Hamburg: Meiner 1990.

Earl Rosenthal, Plus Ultra, Non plus Ultra, and the Columnar Device of Emperor Charles V, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 34 (1971), pp. 204–228 [Geht nicht auf das Titelbild von Bacon ein.]

• Corinna Mieth, Multi pertransibunt et augebitur scientia: Die Inszenierung der Grenzüberschreitung als Begründung der Fortschrittsgeschichte in Francis Bacons Instauratio Magna. in: W. Hogrebe (Hg.): Grenzen und Grenzüberschreitungen, XIX. Deutscher Kongress für Philosophie (23.–27. September 2002), Bonn: Sinclair-Press 2002, S. 647–657. [Geht nicht auf die Fahrtrichtung des Schiffs ein.]

• Imperial Spanish Symbolism: The Pillars of Hercules {Mai 2022}

> https://clements.umich.edu/imperial-spanish-symbolism-pillars-of-hercules/

Das Bild wird verändert wiederverwendet in »Sylva sylvarum«:

Francis Bacon, Sylva sylvarum or a Natural History in ten centuries, London, printed by J. H. for William Lee 1631.

> https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1895-1031-480Die Erdkugel ist angeschrieben mit Mundus Intellectualis; beim Licht der aus dem mit dem Tetragramm bezeichneten Sonne steht: Et vidit Deus lucem quod esset bona (Genesis 1,4)

Das postum (zuerst 1626) gedruckte Werk hatte Bacon nicht gewollt, wie sein Nachlassverwalter und Verfasser des Vorworts, William Rawley, schreibt. Vgl. dazu die Studie von Doina-Cristina Rusu & Christoph Lüthy (Intellectual History Review 27 / 2017, pp. 171–202. > https://www.doi.org/10.1080/17496977.2017.1292020

(Ausschnitt)

(Ausschnitt)

Vincentius Bellovacensis. Speculum majus, [Druck in 4 Folio-Bänden], Douai 1624.

Digitalisat des Titelbilds [www] — dasselbe hier [pop-up]

Gesamtdisposition:

Um einen zentralen Architektur- und Schriftteil herum sind die figürlichen Darstellungen angebracht, wobei die männliche Figur oben in der Mitte mit dem Spiegel in der Hand die Szene dominiert.

Um ihn herum sitzen und stehen die weiblichen Personifikationen der Sieben Freien Künste zur Seite, dazu ein alter Mann, vermutlich Aristoteles, im Gespräch mit einer der Figuren. Die Säulenarchitektur in der Bildmitte stellt den Eingang zur BIBLIOTHECA MUNDI, dar – die Idee von der Enzyklopädie als Bibliotheksersatz.

In der Eingangsöffnung befindet sich der Schriftteil mit allen Angaben zum Werk.

Der ursprüngliche Werktitel lautete Speculum maius, wobei sich der Komparativ höchst wahrscheinlich auf das Speculum ecclesiae des Honorius Augustodunensis aus dem 12. Jahrhundert bezieht. Das Speculum maius bestand ursprünglich aus drei „Spiegeln“: naturale, doctrinale, historiale; das Speculum morale wurde dem Werk später von anderer Hand hinzugefügt.

Einzelne Bildelemente:

Im oberen Teil des Bildes wird gezeigt: Der Dominikaner Vincent de Beauvais († 1264), mit Schreibfeder und Spiegel.

Die häufige Verwendung der Spiegelmetapher in Werktiteln lag insofern nahe, weil die Spiegel im Mittelalter fast alle Konvexspiegel waren; sie boten Abbildung und Verkleinerung, Darstellung und Komprimierung und bildeten so eine doppelte Analogie zwischen Spiegel und Buch. Vgl. Herbert Grabes Speculum, Mirror und Looking-Glass. Kontinuität und Originalität der Spiegelmetapher in den Buchtiteln des Mittelalters und der englischen Literatur des 13. bis 17. Jahrhunderts. Tübingen: Niemeyer 1973; bes. S. 43.

Um die Figur des Autors herum befinden sich die Personifikationen der Artes, dazu im Vordergrund rechts ein alter Mann, vermutlich Aristoteles (von links nach rechts):

* Die aristotelische Logik spielte für Bildung und Wissenschaft eine zentrale Rolle von der Karoligenerzeit bis zum 13. Jh. und darüber hinaus.

Zu beiden Seiten der Säulen sind bildliche Darstellungen der vier „Spiegel“ angebracht:

Ganz unten am Bildrand links ist ein Spiegel mit einem griechischem Kreuz (Crux quadrata) angebracht.

Im Medaillon ganz unten rechts weist ein Hund mit einer Fackel im Maul auf den Ordensgründer Dominikus hin: Vincent von Beauvais war Dominikaner der ersten Generation. Am brennenden Ende der Fackel befindet sich eine Weltkugel mit Kreuz: ein Symbol dafür, dass Dominikus „die Welt erleuchten werde“. Darüber kreuzen sich Lilie und Schwert: die Lilie ist ebenfalls etabliertes Attribut des Dominikus, das Schwert weist wohl auf seinen Kampf gegen die Ketzer hin. Der Stern zuoberst bezieht sich wiederum auf die Dominikus-Legende.

Nach der Dominikus-Legende sah die Mutter vor dessen Geburt einen schwarz-weissen Hund, der mit einer brennenden Fackel im Maul die ganze Welt erleuchtet. Die Mutter (nach anderer Darstellung die Amme) sieht bei der Taufe einen goldenen Stern auf der Stirn des Kindes.

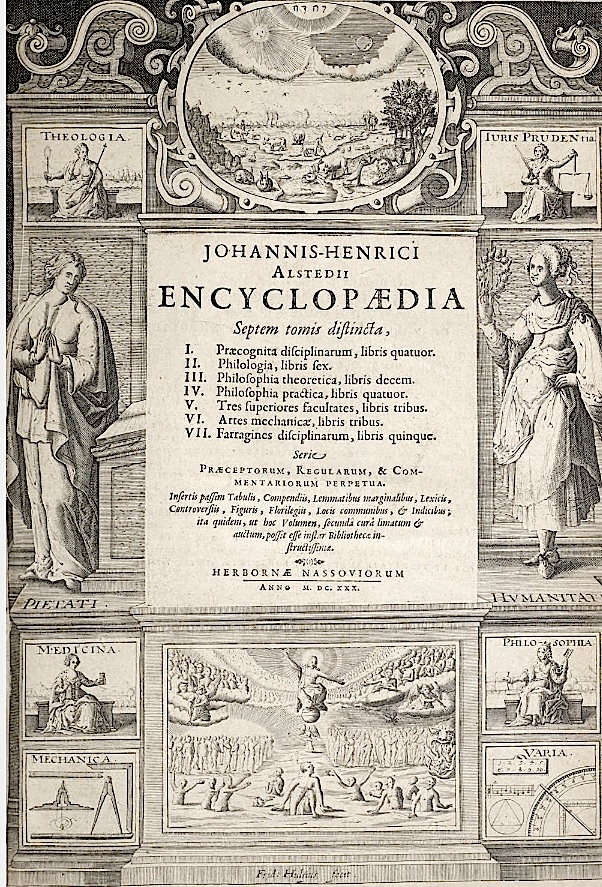

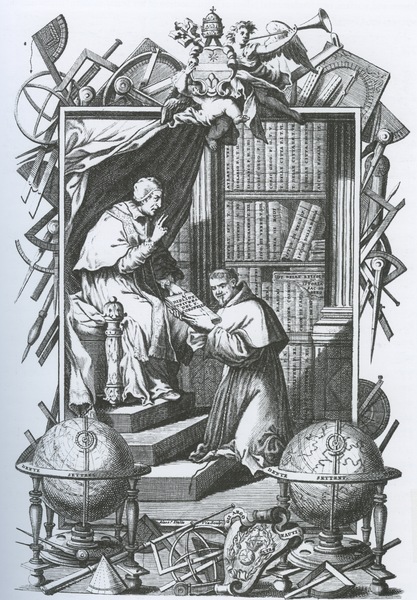

Johannis Henrici Alstedii Encyclopaedia, septem tomis distincta, I, Præcognita disciplinarum, libris quatuor. II. Philologia, libris sex. III. Philosophia theoretica, libris decem. IV. Philosophia practica, libris tribus. V. Tres superiores facultates, libris tribus. VII. Farragines disciplinarum, libris quinque, Herborn 1630.

Digitalisat [www BSB]

Gesamtdisposition:

Architekturrahmen ähnlich wie beim Frontispiz von Vinzenz von Beauvais, in dessen Mitte ein Schriftteil mit den Angaben zum Werk eingefügt ist.

Zu beiden Seiten dieser Schrifttafel steht je eine Frauenfigur: Pietas und Humanitas, denen das Buch dienen soll (deshalb im lat. Dativ, den Zweck bezeichnend).

Zum Titel vgl. die Sätze von Alsted: Encyclopaedia est methodica comprehensio rerum omnium in hac vita homini discendarum. (S. 49 Die/eine Enzyklopädie ist die methodische Zusammenfassung aller Dinge, die der Mensch in diesem Leben zu lernen hat.) – Quare hoc nostrum opus […] jam non appellamus Encyclopaediam cursus philosophici […] aut Encyclopaediam philosophicam, sed absolute Encyclopaediam […]. (Deshalb nennen wir dieses unser Werk nicht mehr eine ‚Enzyklopädie der philosophischen Richtung’ oder eine ‚philosophische Enzyklopädie’, sondern uneingeschränkt ‚Enzyklopädie’.)

Die anpreisende Beschreibung enthält das bekannte Bibliotheksersatz-Argument: … ita quidem, ut hoc Volumen, secundam curam limatum et auctum, possit esse instar Bibliothecae instructissimae. (… und zwar so, dass dieses Schriftwerk, entsprechend seiner sorgfältigen und reichhaltigen Ausarbeitung so viel Wert hat wie eine vortrefflich ausgestattete Bibliothek.)

Einzelne Bildelemente:

Sechs disciplinae bzw. facultates bzw. artes sind dargestellt auf Tafelbildern und beschriftet:

Die Bilder ober- und unterhalb der Schrifttafel

Literaturhinweis:

• Howard Hotson, Johann Heinrich Alsted, 1588-1638. Between Renaissance, Reformation and Universal Reform. Oxford: University Press, 2000.

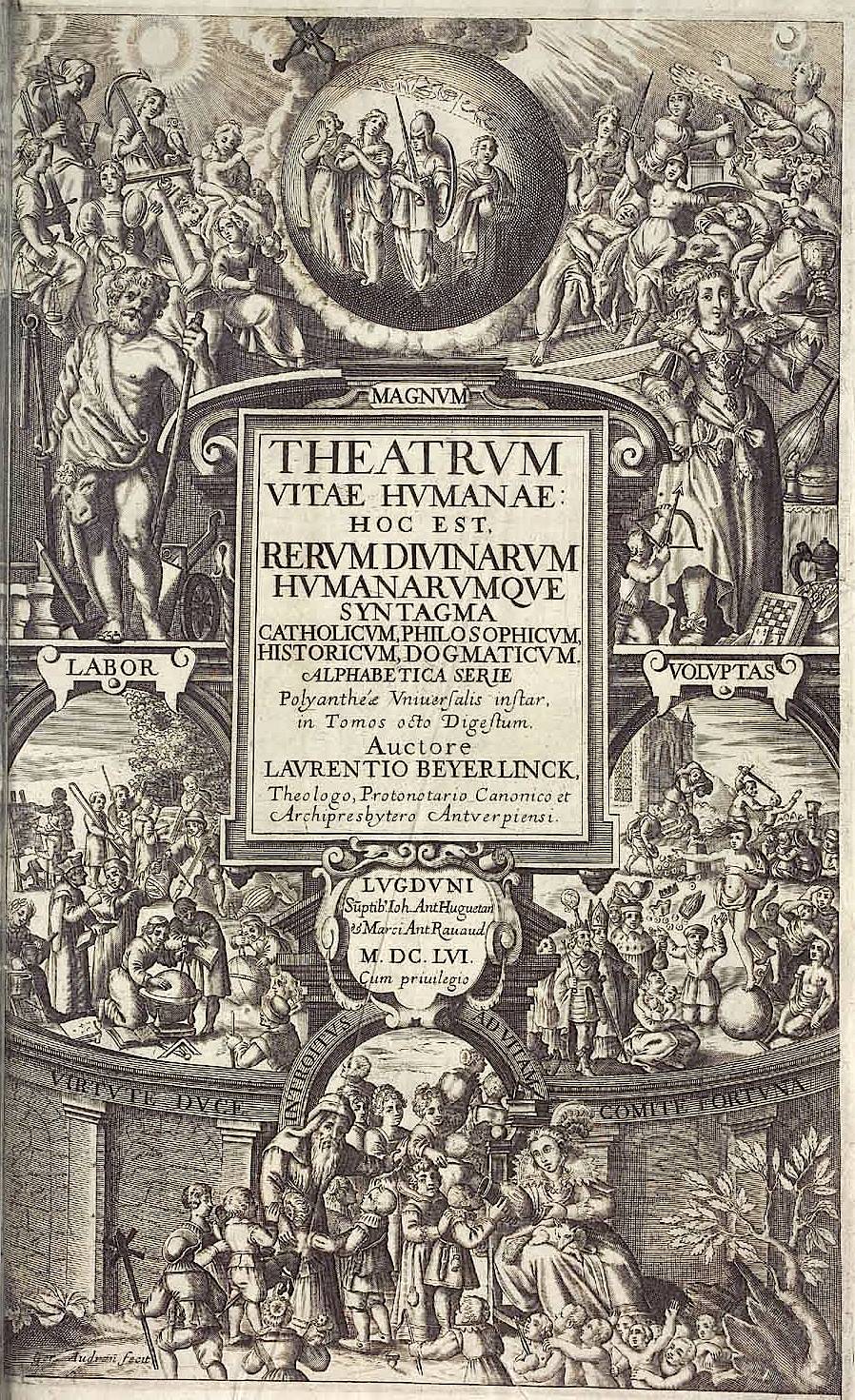

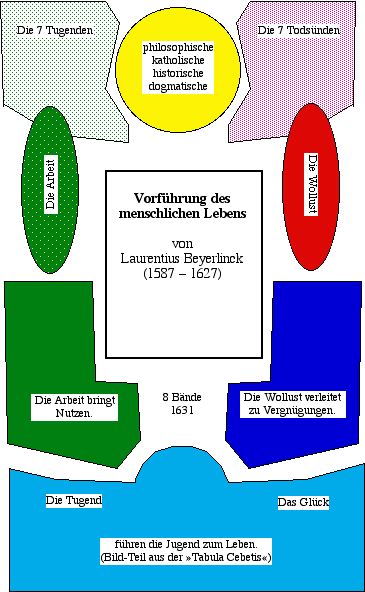

Magnum theatrum vitae, hoc est Rerum divinarum humanarumque syntagma. Catholicum, Philosophicum, Historicum, Dogmaticum, alphabetica serie, polyantheae vniversalis instar. ...auctore LAVRENTIO BEYERLINCK, 8 Bände, Köln 1631.

Titelbild [www] Digitalisat der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (Ausgabe 1656; das Bild ist identisch mit der Ausgabe 1631)

• In der unteren Hälfte liegt als Bildmuster die »Tabula Cebetis« vor; vgl. den Artikel Cebestafel [www] von Edmund W. Braun im Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte (Bd. 3 [1952], Sp. 383ff.). Thema ist der Weg zur Glückseligkeit: der menschliche Lebenslauf wird von einer Mauer umschlossen, zu der eine Pforte den Eingang bildet; spielende Kinder bitten einen Greis um Einlass. Dann beginnt der Aufstieg des Menschen; der Weg teilt sich in zwei Hälften. Mehr dazu hier [wiki der UniZürich] hier

• Auf der positiven Seite des Wegs (Virtute duce) sind anhand der Attribute verschiedene Künste zu erkennen (nicht nur die Septem Artes; es ist auch die Malerei gezeigt). Auf der negativen Seite (Comite fortuna) erkennt man u.a. Occasio mit geschorenem Hinterhaupt auf der Kugel.

• Die darüber angebrachten, das Treiben der Figuren im untern Bildregister auf den Begriff bringenden Personifikationen LABOR und VOLUPTAS sind mit Tituli angeschrieben. Für Labor steht Hercules (erkennbar am Löwenfell-Kleid), der einen Dreschflegel hält — für Voluptas steht eine modisch gekleidete Dame mit einem Pokal in der Hand; sie wird beschossen von einem Amörchen.

• Die in den entsprechenden Feldern im obersten Bildregister gezeigten 7 Tugenden (unter der Sonne) und 7 Laster/Todsünden (unter dem Mond) sind an ihren Attributen erkennbar (z.B. Anker des Glaubens, Pfauenschwanz der Luxuria).

• Unklar ist, was die vier vom Zodiakus oben in der Mitte zusammengefassten Gestalten bedeuten. Sie könnten sich auf die vier im Titel genannten Adjektive beziehen: Catholicvm, Philosophicvm, Historicvm, Et Dogmaticvm, wobei aber die Attribute unklar bleiben. – Könnten die Figuren die vier Erzengel darstellen? Raphael (Handgeste als Anspielung auf die Heilung Tobits), Gabriel (Begrüßungsgeste der Verkündigung), Michael (Rüstung), Uriel (?)?

(Ausschnitt, das ganze Titelbild [pop-up])

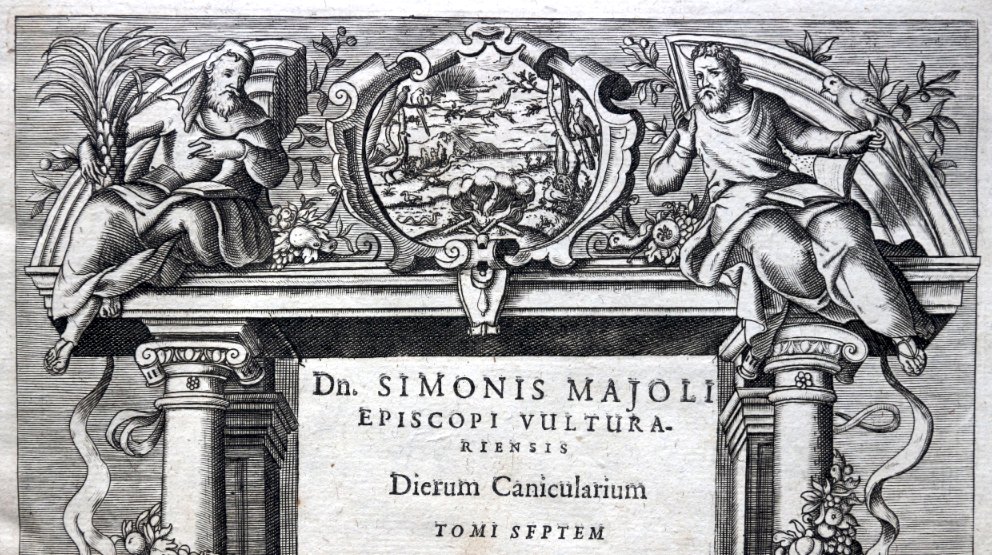

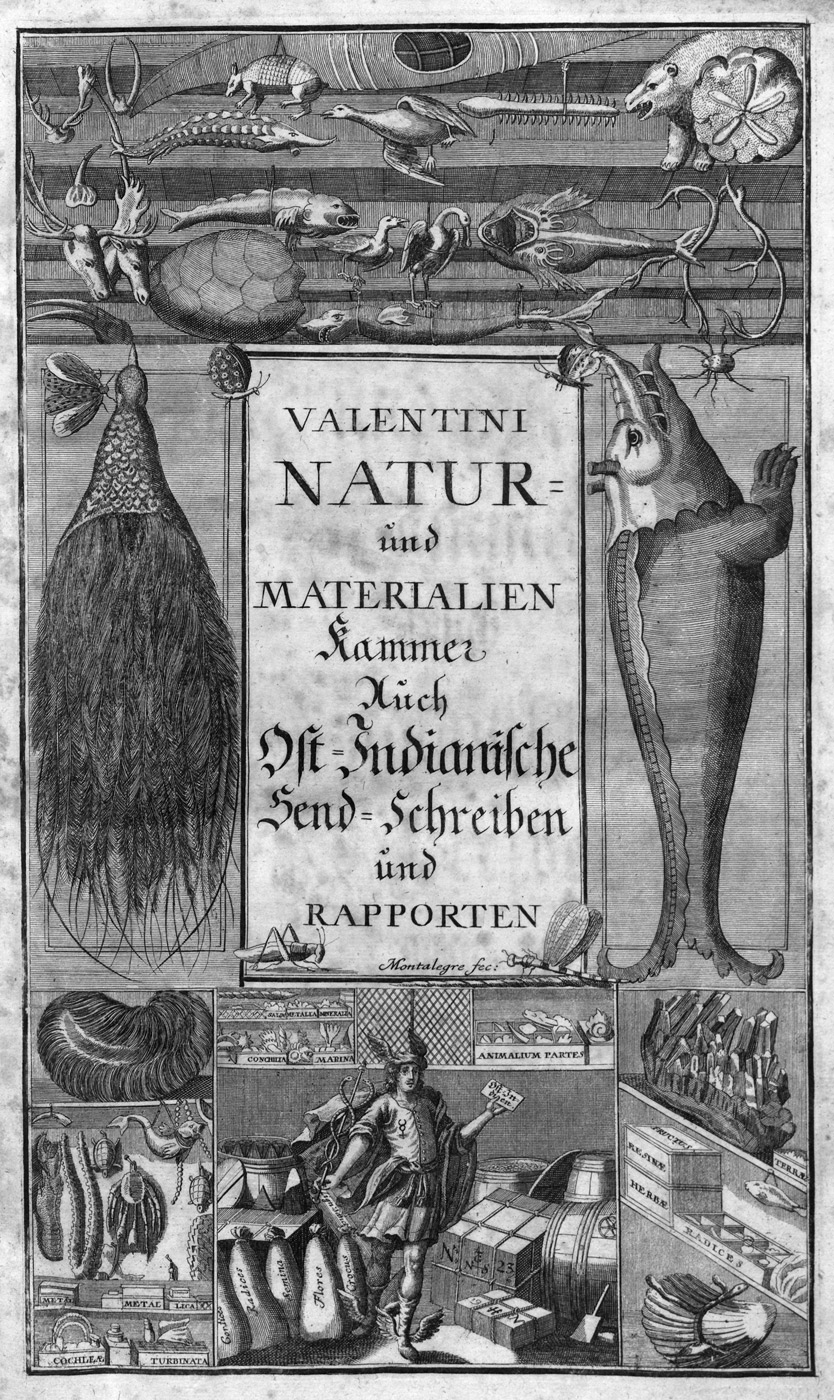

Simonis Majoli [1520 – 1597] Dierum Canicularium Tomi Septem. Colloquiis Quadraginta sex, Physicis novis ac penitus admirandis, nec non lectu iucundis, Frankfurt/M.: Schönwetter 1642.

Das Buch enthält Kapitel über Astronomie, Insekten, Vögel, Vierfüßler, Schlangen, Fische, Meere, Flüsse, Seen, Quellen, Inseln (darunter Island, Ceylon, Japan u. Florida), Berge, Steine, Metalle, Kräuter, Okkultismus u.v.a.m – Diese Themen sind durch die Figuren und ihre Tätigkeiten angedeutet.

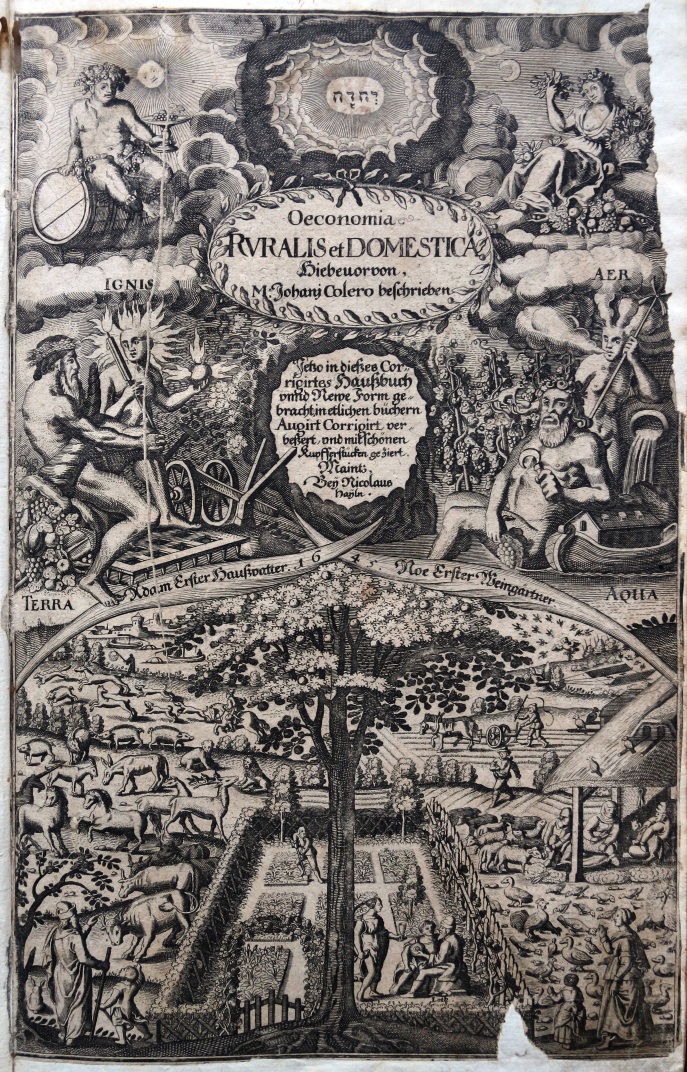

Oeconomia rvralis et domestica. Das ist: Ein sehr nutzliches allgemeines Hauß-Buch vnd kurtze Beschreibung vom Haußhalten, Wein- Acker- Garten- Blumen vnd Feldbaw. Auch Wild- vnnd Voegelfang, Weidwerck, Fischereyen, Viehzucht, Holzfällungen vnd sonsten von allem was zu Bestellung vnnd Regierung eines wolbestellten Mayerhoffs, Länderey, gemeinen Feld vnd Haußwesens nützlich vnd vonnöhten seyn möchte ... / Hiebevorn von Johanni Colero, zwar beschrieben, jetzo aber, auff ein Newes in vielen Bücheren mercklich corrigirt, vermehrt vnd verbessert, in zwey Theil abgetheilt ... Gedruckt vnd verlegt in der Churfürstlichen Statt Mayntz, durch Nicolaum Heyl, 1645. (Größer hier: Titelbild [pop-up])

Oben in der Mitte das Tetragramm JHWH in einem Strahlenkranz zwischen Sonne und Mond; daneben Bacchus und Ceres (evtl. eine Anspielung auf das Sprichwort Sine Cerere et Baccho friget Venus). — In der mittleren Zone die Vier Elemente. — Zuunterst sind die Gebiete dargestellt, welche die im Buch erteilten Ratschläge empfangen sollen: Obstbau, Garten, Acker, Viehzucht, Jagd

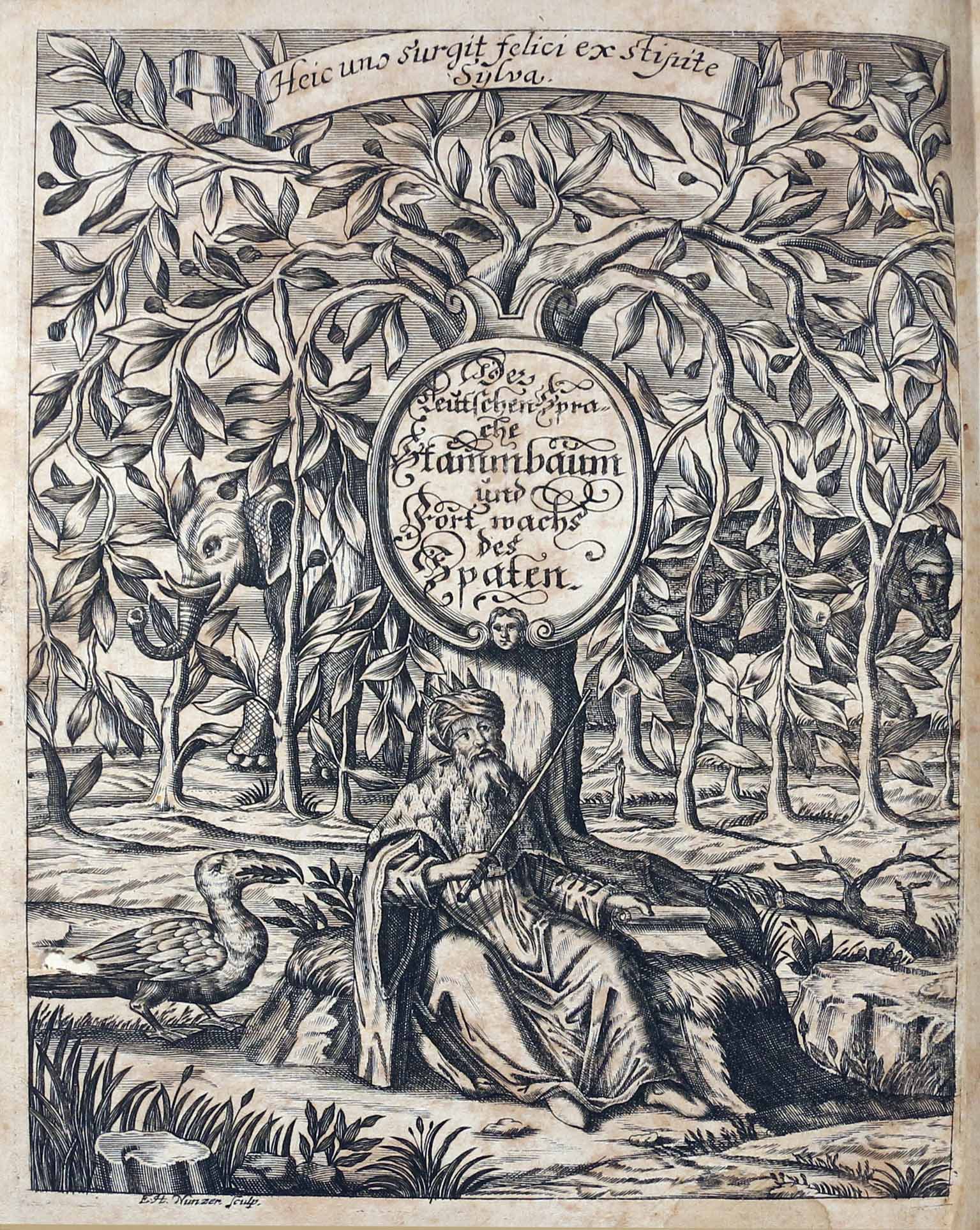

Justus Georg Schottel (1612–1676), Ausführliche Arbeit Von der Teutschen HaubtSprache. Worin enthalten Gemelter dieser HaubtSprache Uhrankunft/ Uhraltertuhm/ Reinlichkeit/ Eigenschaft/ Vermögen/ Unvergleichlichkeit/ Grundrichtigkeit/ zumahl die SprachKunst und VersKunst Teutsch und guten theils Lateinisch völlig mit eingebracht/ wie nicht weniger die Verdoppelung/ Ableitung/ die Einleitung/ Nahmwörter/ Authores vom Teutschen Wesen und Teutscher Sprache/ von der verteutschung/ Item die Stammwörter der Teutschen Sprache samt der Erklärung und derogleichen viel merkwürdige Sachen; Abgetheilet In Fünf Bücher. Ausgefertiget von Justo-Georgio Schottelio […], Braunschweig, Gedruckt und verlegt durch Christoff Friederich Zilligern, 1663.

> http://diglib.hab.de/drucke/ko-306/start.htm — Titel in neuem Fenster [pop-up]

Erklärung des Kupfertituls

Was der Gothe / Cimber / Sachs / Däne / Wahle / Franke / Schwabe /

Vormals / nach Mundarten köhr* / mit geknall geredet habe /

Suchstu das? Such Teutschen grund. Teutsche Sprache / Teutsches Land

Ist der Thon und ist der Ort wo zur Kunst helt grund und stand

Die Weltweite Celtisch Sprache. Hochteutsch muß die Kunst hochziehen;

Unsers höchsten Kaisers Throne durchs Geschick dis ist verliehen.

Sprachverwante Nordenleute / rahmt den Kunstweg recht mit ein:

Teutschgesinte greift mit zu / Teutsch kan wol vollkommen sein.*) köhr: (von mhd. kiesen = auswählen) Auswahl, auch: Bestimmung

(Dieser Text erhellt das Titelbild nicht besonders, er führt den Gedanken weiter.)

Gesamtdisposition:

Vermutung: Dargestellt ist Festarchitektur. "Die Deutsche Sprache" bildet gleichsam eine Ehrenpforte (vgl. den einschlägigen Artikel im RDK), die den Blick freigibt auf eine prosperierende Landschaft und zwei miteinander diskutierende Männer.

Um die Säulen herum stehen vier Bewaffnete. Wer ist damit gemeint? (Einer der Männer hat eine fremdländische Frisur.) Wollen sie mit den Lanzen die Spruchbänder herunter reißen?

Einzelne Bildelemente:

• Emblem mit Palme auf dem Säulensockel links: Alles zu Nutzen ist das Motto der Fruchtbringenden Gesellschaft

• Auf dem Säulensockel rechts: Der Suchende ist Schottels Gesellschaftsname.

• Inschriften auf den Kugeln zuoberst auf beiden Säulen: Lingua Germanica

• Banderole am Speer links: Ad destinata fastigia tendet lingua germanica (Die deutsche Sprache strebt zu den vorherbestimmten Höhen.)

• Banderole am Speer rechts: Tandem efflorescit in artes lingua germanica (Zuletzt blüht die deutsche Sprache auf in den Wissenschaften.)

Die Metaphorik der Säule erscheint in den theoretischen Ausführungen zur Sprache; sie bedeuten evtl. Semantik und Grammatik:

S. 50: Ein jedes standfestes Gebäu beruhet auf seinen unbeweglichen wolbepfäten Gründen: Also einer jeglichen Sprache Kunstgebäu bestehet gründlich in ihren uhrsprünglichen natürlichen Stammwörteren ...

S. 175: ... ist die Grammatica die Seule und Grundfeste, worauf jeder Sprache Kunstgebäu beruhen/ und richtigen sichern Aufenthalt haben muß ...

Die beiden Säulen erinnern an die Säulen Jachin und Boas vor dem Salomonischen Tempel (1.Könige 7,15ff. > Text der Lutherbibel 1545). Deren Symbolik: Festigkeit und Stärke; vgl. Michaela Bauks, Artikel »Jachin und Boas«.

Biblia ectypa. Bildnußen auß Heiliger Schrifft deß Alten Testaments, ... hervorgebracht von Christoph Weigel in Regensburg: Weigel 1697.

Vielleicht sollte man den Säulen mit der dazwischen aufgespannten Banderole auch nicht zu viel Symbolik beimessen. Sie sind als ornamentales Gestaltungsmittel von Büchertiteln oft anzutreffen, zum Beispiel hier:

Novae Cœlestivm Terrestrivmque Rervm Observationes, Et fortasse hactenus non uulgatæ / À Franciso Fontana, Specillis À Se Inventis, Et ad summam perfectionem perductis, editæ, Neapoli: Gaffarus 1646.

> https://archive.org/details/novaecoelestiumt00font/page/n4/mode/1up

Und Schottel selbst verwendet das Motiv später in einem Buch mit anderem Inhalt:

De Singularibus quibusdam & antiquis In Germania Iuribus & Observatis / Ausgefertiget von Justo Georgio Schottelio, Wolffenbüttel 1671.

> https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwschottel1671

Auf dem Frontispiz der zweiten Auflage der »Teutschen Sprachkunst« (1651) sind die Säulen durch zwei Personifkationen ersetzt: Consuetudo (was bei den Sprachbenuztern Brauch ist) und Ratio (die Lehre der Grammatik) – das sind die beiden Prinzipien, nach denen sich die Sprachwissenschaft ausrichtet; die Bäume wachsen denn auch ineinander. Zwischen den Figuren die Aussicht auf eine Stadt und einen ordentlich (im französischen Stil) gepflegten Garten:

Justi-Georgii Schottelii Teutsche Sprach Kunst. Vielfaltig vermehret und verbessert, darin von allen Eigenschaften der so wortreichen und prächtigen Teutschen Haubtsprache ausführlich und gründlich gehandelt wird. Zum anderen mahle heraus gegeben …, Braunschweig: Zilliger 1651.

Literaturhinweise:

Artikel von Markus Hundt zum Autor Schottel > https://www.deutsche-biographie.de/sfz79099.html

Markus Hundt, "Spracharbeit" im 17. Jahrhundert. Studien zu Georg Philipp Harsdörffer, Justus Georg Schottelius und Christian Gueintz, Berlin: de Gruyter 2000 (Studia linguistica Germanica 57).

Nicola McLelland (Uiversity of Nottingham), J.G. Schottelius's Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache (1663) and its Place in Early Modern European Vernacular Language Study, Chichester: Wiley-Blackwell 2011.

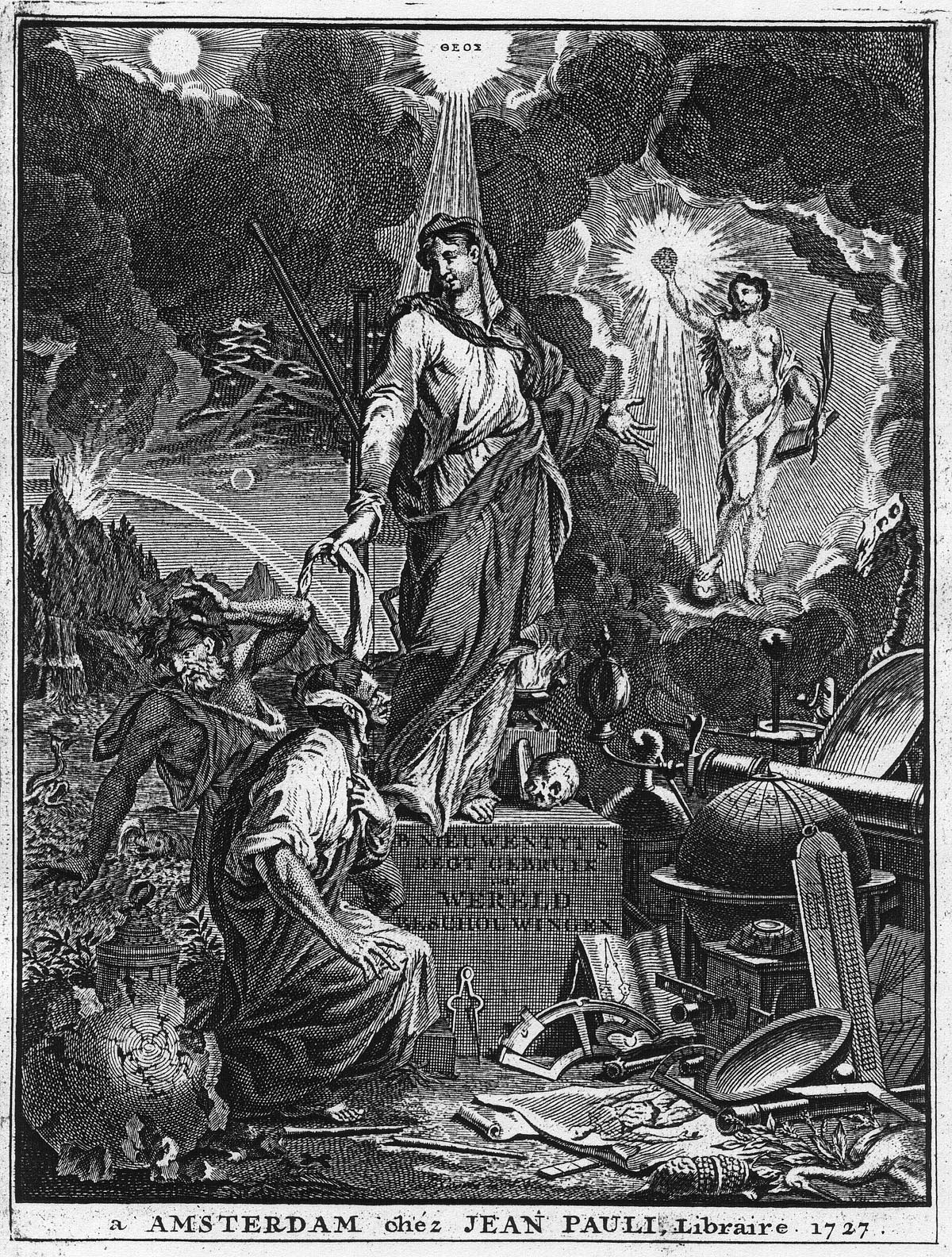

Athanasii Kircheri S.J., ... Ars magna sciendi, in XII libros digesta : qua nova & universali methodo per Artificiosum Combinationum contextum de omni re proposita plurimis & prope infinitis rationibus disputari, omniumque summaria quaedam cognitio comparari potest ... Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium a Waesberge, 1669.

Digitalisat [www e-rara] — Digitalisat [www ECHO] — Digitalisat [www hathitrust.org]

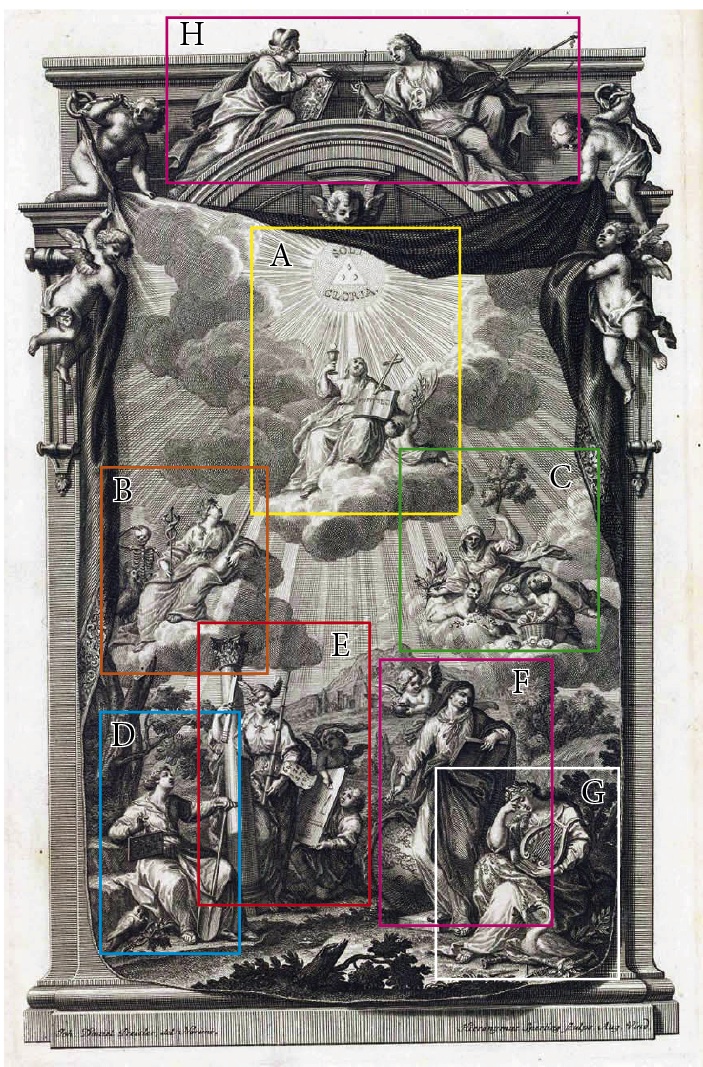

Gesamtdisposition:

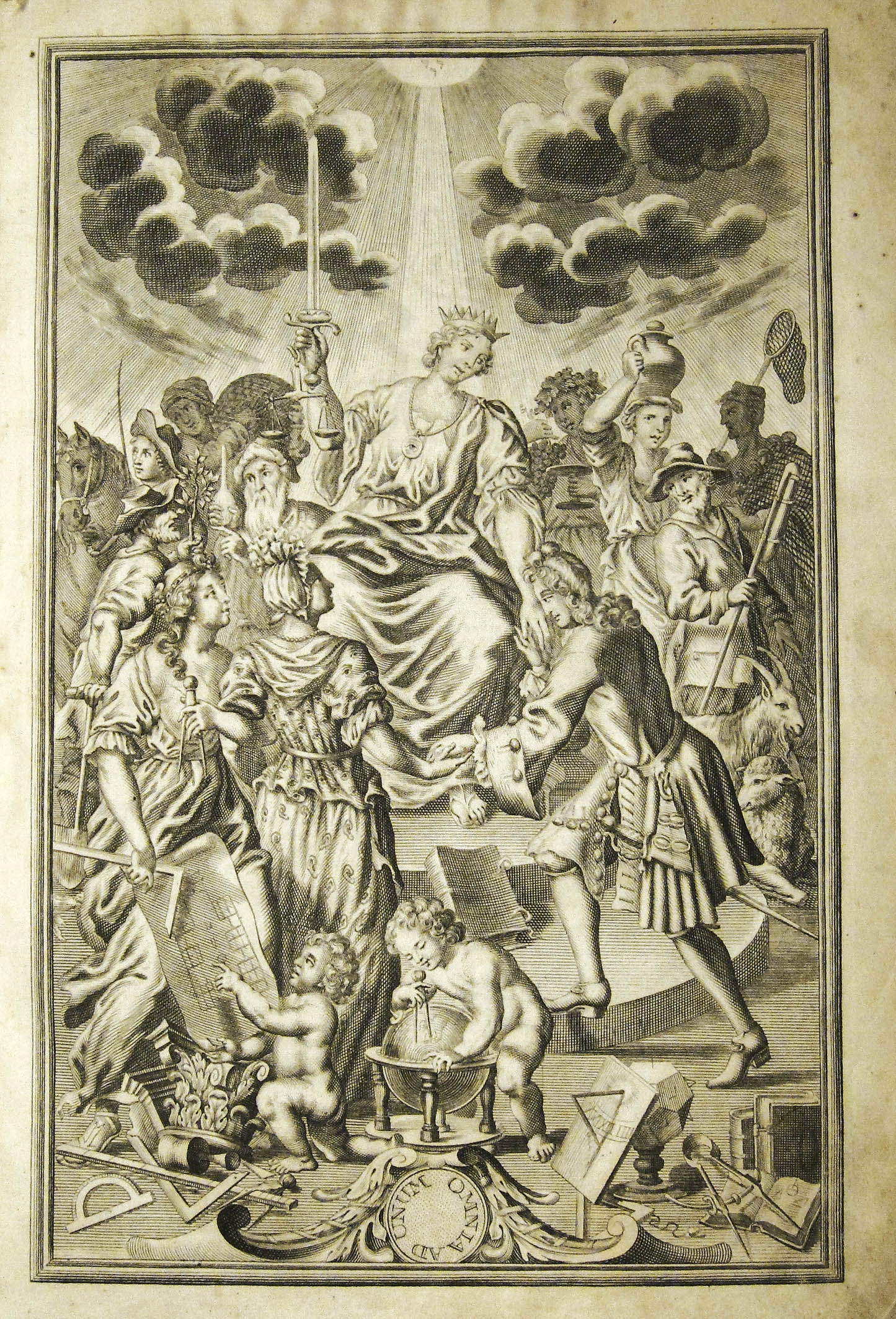

In der Mitte des Bildes thront die Personifikation der göttlichen Weisheit, umgeben von einem Wolkenkranz. Sie hält dem Betrachter die Tafel mit dem Alphabeta Artis entgegen.

Über der gekrönten Frauenfigur halten Putten ein Tuch, auf welchem Autor, Buchtitel und eine ausgedehnte nähere Erläuterung zum Inhalt zu lesen sind.

Im Wolkenkranz links ein Auge in Strahlen- und Wolkenkranz, darüber ein Stoffband mit der Aufschrift Ratione (durch die/mit der Vernunft); auf der gegenüberliegenden Seite ein Ohr, darüber in der Banderole: Usu et Experientia (durch Gebrauch und Erfahrung).

Unter dem Wolkenkranz ist eine am Meer gelegene Landschaft mit einem tätigen Vulkan wiedergegeben. (Kircher wurde auf einer Reise Zeuge der Ausbrüche von Ätna und Stromboli und er liess sich in den Krater des tätigen Vesuv abseilen (vgl. auch sein Buch »Mundus subterraneus«).

Einzelne Bildelemente:

Am oberen Bildrand Auge im Dreieck: das Symbol für die immerwährende Wachsamkeit des trinitarischen Gottes.

Darunter, halten Putten ein beschriftetes Tuch; die Aufschrift nennt den Autor. Dann die Erläuterung: Quâ ad omnium Artium Scientiarumque cognitionem brevi adquirendam, amplissima porta recluditur, quod uti inventum novum est, ita quoque ejusdem subsidio usuque instructus, quilibet, de quavis re proposita, infinitis paene rationibus disputare, omniumque summariam quandam cujuslibet Doctrinae notitiam obtinere poterit. (Diese [gemeint ist die Kunst des Wissens] schliesst in kurzer Zeit ein weites Tor auf zu jeder Kunst und Wissenschaft, die es zu erwerben gilt. Damit ein jeder, wenn etwas Neues entdeckt worden ist, unterrichtet über dessen Zweck und Nutzen, mit nahezu unendlich vielen Argumenten diskutieren und eine gewisse summarische Kenntnis einer jeden Lehre von allen Dingen erlangen kann.

Am unteren Rand des Tuches sind beschriftete Siegel angebracht; die Aufschriften: Theologia, Metaphysica, Physica, Logica, Medicina, Mathematica, Ethica Moralis, Ascetica, Juris prudentia, Politica, S[acrae] S[cripturae] Interpret[atio], Controversia, Theologia Moralis, Rhetorica, Combinatoria.

Der Sockel des Thrones der Weisheit trägt in griechischer Sprache die Aufschrift: Nichts ist schöner als alles zu wissen.

(Band 1, Ausschnitt)

(Band 1, Ausschnitt)

Die Weisheit (mit der alles erhellenden Sonne auf der Brust) hält eine Tafel des »Alphabets der Wissenschaft«; darauf steht unten: His Cognitionis humanæ summa continetur. Die systematische Kombination aus einer begrenzten Anzahl von irreduziblen Konstituenten soll – in Wiederaufnahme der Prinzipien von R. Lull – das geordnete universale (summa cognitionis) Wissen erzeugen können.

Die Tafel auf dem Frontispiz ist eine vereinfachte Wiedergabe der Tabelle, die im Buch auf S. 24 dargestellt ist (dort sind es sind es 9 Zeilen / 4 Spalten (auf S. 8 sind es 6 Spalten). Die Einträge in den Spalten sind miteinander zu kombinieren:

Daraus ergibt sich nach Kircher eine 47-stellige Zahl von Kombinationen (S. 157), die alle Entitäten der Welt erfassen ...

Zu vergleichen wäre etwa Immanuel Kant der in der »Logik« (Zweiter Abschnitt. Von den Urteilen, §§ 20–30) 12 Kategorien von Urteilen unterscheidet, die er auf die 4 "Hauptmomente" zurückführt, die jeweils wieder in 3 Untertypen geschieden sind (https://www.textlog.de/kant-logik-logische-formen.html):

Aus dem Frontispiz von Band 2 (Ausschnitt):

Athanasius Kircher, Ars magna sciendi, in XII libros digesta; Tomus II = Athanasii Kircheri soc. Jesu artis magnae seu combinatoriae sciendi, Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium a Waesberge 1669.

> https://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/3837524

Die Personifikationen von Disziplinen mit ihren Attributen.

Die Literatur über Kircher füllt mehrere Regale, vgl. http://www.holeroessler.de/kircher_bib.html

Die »Silva de varia lección« von Pedro Mexía (1497–1551) erschien zuerst 1540. Ein typisches und sehr erfolgreiches Werk der Buntschriftstellerei. Hier der Titel der deutschen Übersetzung 1669:

Sylva variarum lectionum. Das ist: Historischer Geschicht-, Natur- und Wunder-Wald/ allerhand merckwürdiger Erzehlungen/ sonderbarer und seltzamer Begebenheiten/ Auflösung unterschiedlicher/ dunckler u. subtiler Fragen/ &c. […] Nürnberg: Michael und Johann Friderich Endter 1669.

Paul Conrad Balthasar Han hat eine Kupffer-Tituls-Erklärung beigegeben, die auch einen Einblick in die Themen des Buchs gibt:

DEr Wald [Silva!] ein Vorrath ist von Thieren/ Kräuter/ Blumen

So findetstu auch hier beysamm in einer Summen

Was zu erdencken ist: Der Thiere Eigenschafft

Der Kräuter- Stein- Gewächs- Natur- und Wunder-Kraft;

Der Sternen-Influentz; die Wunder-Werck der Erden/

Was auf und unter ihr auch mag gefunden werden;

Was zu betrachten ist/ im Wasser/ Feuer/ Lufft;

Und was entdecket hat/ manch Höhl und Wunder-Krufft;

Was Pallas und Mercur für Künste anvertrauet

Der Nachwelt; Auch was der und jener aufgebauet;

Was offt des Mavors [Mars] Grimm hat da und dort gestifft/

Und wie er durch die Welt gestreuet seinen Gifft;

Wie mancher Tugend-Held den Scepter hat geführet;

Ein andrer Laster-voll mit Tyranney regieret.

Ja was die kleine Welt/ und Gottes Meister-Stück/

Der Mensch/ in sich begreifft/ der keines bleibt zurück.

Wer der Erfinder diß und jenes sey gewesen?

Ausführlich alles ist in diesem Buch zulesen:

Gleich wie die Bien zu hauff bringt mancher Blumen Safft/

So findstu hier beysamm / manch schöner Bücher Krafft.

[…]

• Die beiden Götter-Gestalten sind im Text genannt.

*) Vgl. Horaz Ode (carmen) I,x: O redegewandter Merkur, […], der du klug die wilden Sitten der jungen Menschheit geschickt durch die Sprache gebildet hast, …

• Das Wappen ist dasjenige des (im Jahr des Drucks bereits verstorbenen) Übersetzers Johann Andreas Matth (1625–1667); vgl. dessen Potrait von Johann Alexander Böner (hier oder hier). Auf dem Wappen steht: Vivit post funera virtus (Nach der Bestattung lebt das Verdienst [weiter]). Auf dem Sockel liegen die Buchstaben M I A, wohl für den Autor Mexía.

• Das Tischchen mit dem Bienenkorb trägt die Inschrift Labore et diligentiâ (Mit Ausdauer und Sorgfalt). Für einen Buntschriftsteller, der Materialien für Autoren bereitstellen möchte, steht die Symbolik, wonach die Bienen beim Besuch vieler Blüten aus dem gesammelten Nektar süßen, nahrhaften Honig machen:

Adolescens academicus sub institutione Salomonis. Autore Carolo Musart S.J., Duaci: Typis Baltazaris Belleri 1633. Emblem Nr. 16: Industria, et Constantia. Hic labor et, fructusque laboris.

Mehr hierzu > https://www.uzh.ch/ds/wiki/Karidol/index.php?n=Main.Exzerpieren

Übersicht zum Autor: https://www.uzh.ch/ds/wiki/Karidol/uploads/Main/WIKIMexia.pdf

Ausführlich: Rosmarie Zeller, Wunderbares, Ingeniöses und Historien. Zu Pedro Mexias ›Geschicht- Natur- und Wunderwald‹, in: Simpliciana XXI (1999), S. 67–92.

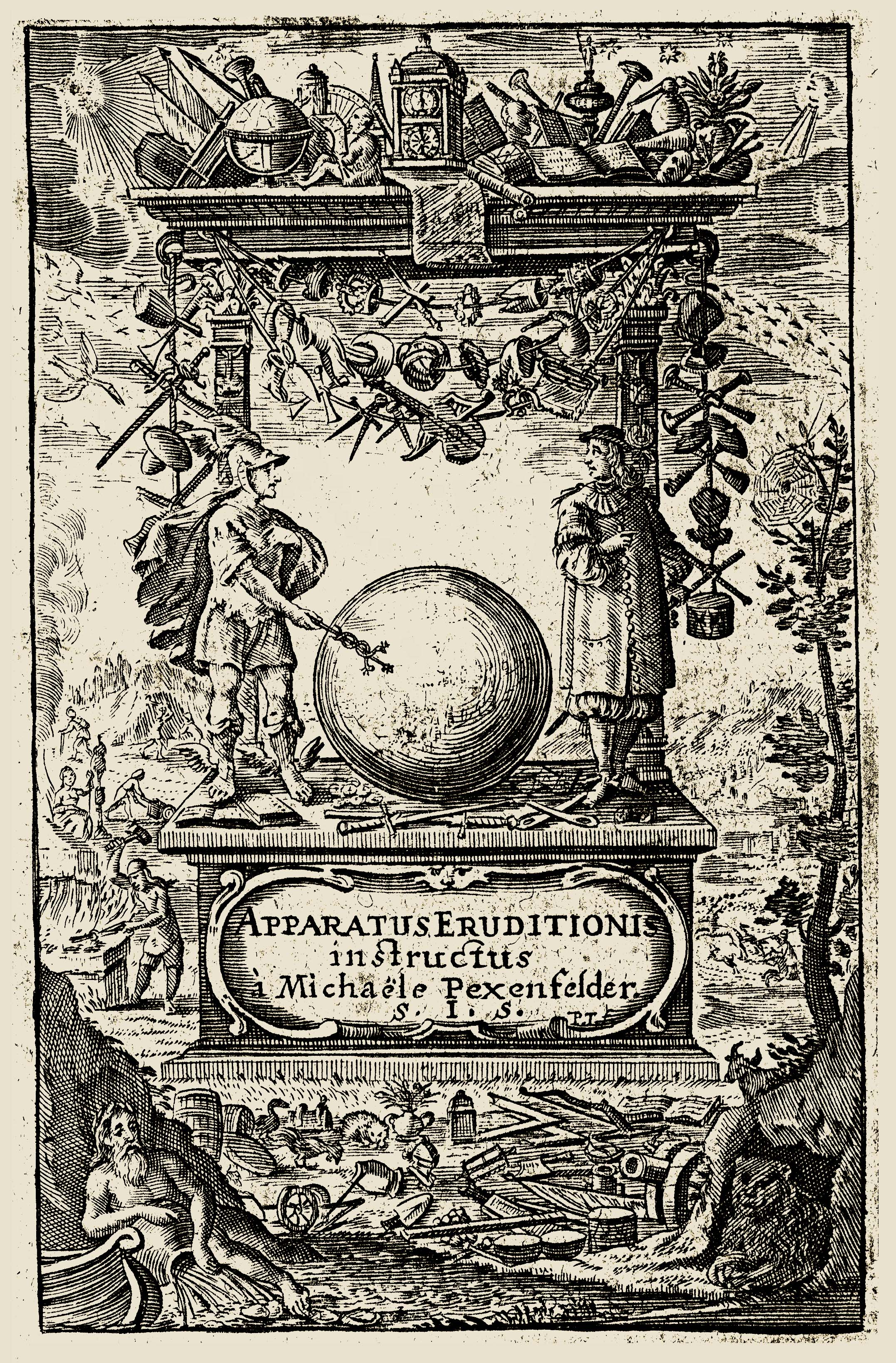

Michael Pexenfelder S.J. (1613–1685), Apparatus eruditionis tam rerum quam verborum per omnes artes et scientias instructus. Opera et studio Michaelis Pexenfelder, Norimbergae: Endter 1670.

Das Titelbild [pop-up] (hier nach der Ausgabe 1687) enthält die üblichen metonymischen Verweise auf die im Buch behandelten Gegenstände. Hinweise auf die vier Elemente als Symbol für die Totalität des Wissens klingen an: Vögel in der Luft, ein Schmied am Feuer, Raubkatze in einem Erdloch; ein Flussgott schüttet Wasser aus.

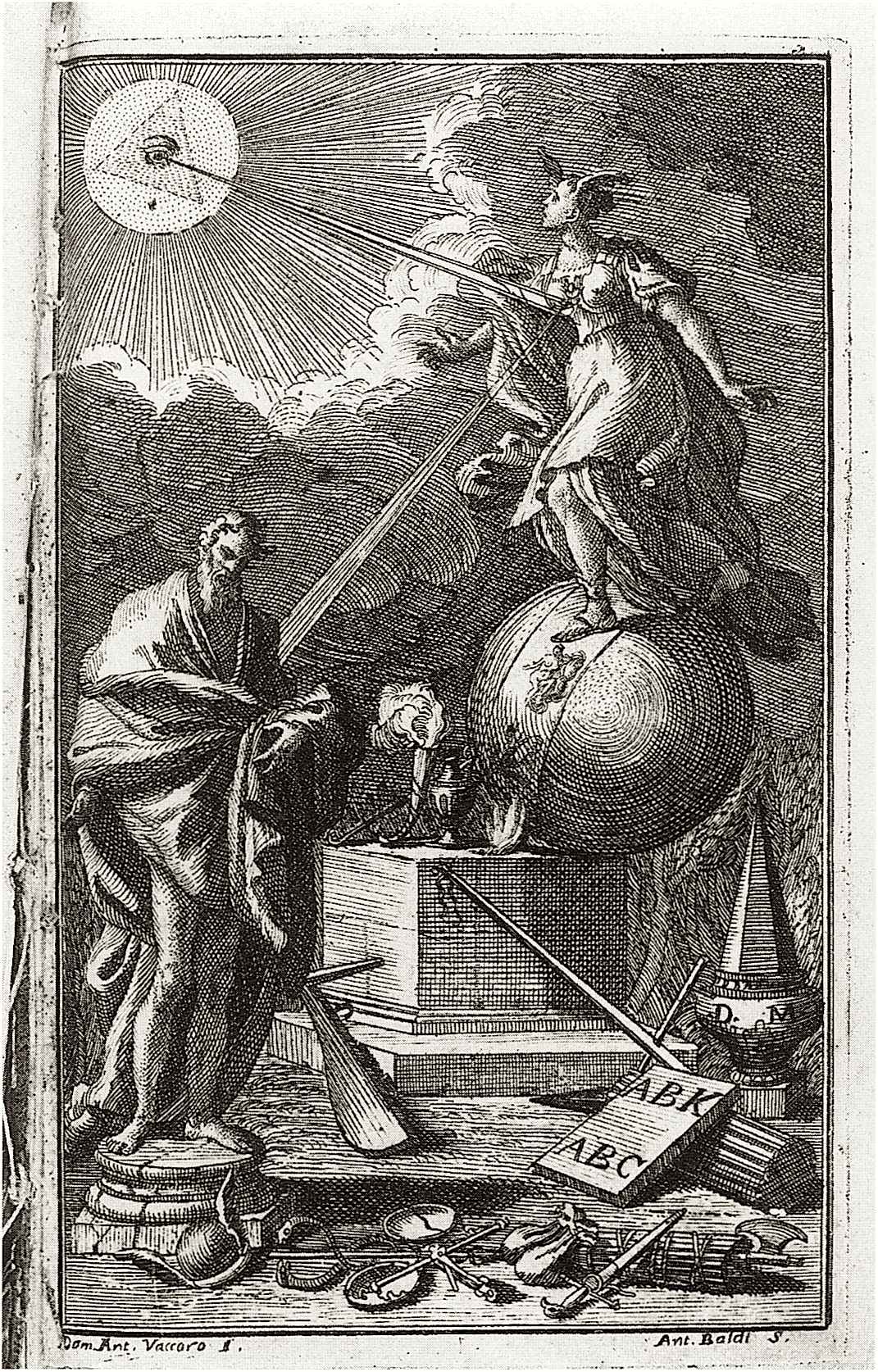

Zentral dargestellt sind die beiden einander zugewandten Figuren: Merkur und der wissbegierige Desiderius vor einer großen Kugel. Darauf bezieht sich der Ingressus ad lustrandum Eruditionis Apparatum, ein Dialog zwischen Mercurialis und Desiderius hier online bei MATEO [www] --- den man gelegentlich einmal übersetzen sollte.

Bild in neuem Fenster [pop-up]

Johann Joachim Becher, Novum organum philologicum pro verborum copia … das ist: Neuer Werkzeug der Wohlredenheit/ worinn von jeder Sach zu reden/ Wörter genugsam erfunden werden können, Frankfurt/M.: J.D.Zunner 1674. — (Keine Enzyklopädie im engeren Sinne; sondern ein systematisches Wörterbuch; mehr dazu hier)

In der Banderole oben: Die Gnade des Heiligen Geistes möge die Orgel der Sprachen durchblasen. Darunter die Taube.

Auf dem Giebel des Instruments Statuen der 12 Apostel.

Die Orgelpfeifen sind angeschrieben mit einer proprietären Liste der Kategorien, nach denen sein onomasiologisches Wörterbuch aufgebaut ist: Substantia – Qualitas – Quantitas – Locus – Tempus ––– Gustus – Odor – Visus – Auditus – Tactus ––– Potentia agendi – Voluntas – Ratio – Memoria – Intellectus.

Bei der Klaviatur stehn die behandelten Wortarten: Substantiva – Adjectiva – Verba – Particulae

Der Augustiner-Chorherr Johann Adam Weber (1611–1686) publizierte 1671 die Ars Discurrendi De Qualibet Materia: Ad centum Fontes Reducta, die von Johann Christoph Beer (1638–1712) ins Deutsche übersetzt und erweitert wurde. Es ist ein der Buntschriftstellerei zugehöriges Buch, das Scribenten nach Sachgebieten Materialien zuliefert, von Aberwitz bis Zwerglein (vgl. Register). Leitmetapher ist die Quelle.

Bild in neuem Fenster [pop-up]

[Hundert Quellen der von allerhand Materien handlenden Unterredungs-Kunst] Erster Theil der von allerhand Materien handlenden Unterredungs-Kunst Darinnen Die ersten fünftzig Quellen Mit nützlich-Curiosen/ nachdencklichen und zu des Lesers sonderbarer Belustigung gereichenden Materien und Exempeln enthalten / Anfangs in Lateinischer Sprache verfertiget. Von Johanne Adamo Webero ... Anitzo aber In das Teutsche übersetzet Und ... vermehret. Von J. C. B. Nürnberg: Endter 1676.

Von hier kommt das Ersprießen

Hier wird die Kunst gewiesen

Man sieht sie Stromweiß fließen

Ich*** gieb es zu genießen

Der Höchste Sey gepriesen.Hundert Quellen der Unterredungs-Kunst

• Zuoberst auf dem Berg thront eine behelmte/gekrönte weibliche Figur; das könnte Minerva sein, die Göttin der Weisheit und der Wissenschaften. In der linken Hand hält sie die Gewitter-Symbole von Jupiter (immerhin ist sie ja aus dessen Haupt entsprungen) und in der rechten den Caduceus von Merkur, jenem anderen die Klugheit verkörpernden Gott. Merkur und Minerva kommen auf Titeln enzyklopädischer Werke oft zusammen vor (vgl. unten 1712) – aber so? Eine seltsame heidnische Trinität.

• Bei der Frauenfigur links mit einem Spiegel in der einen und dem Janus-Kopf in der anderen Hand wird es sich um eine Personifikation der Prudentia handeln:

aus Cesare Ripa, »Iconologia«, 1603

vgl. > http://www.symbolforschung.ch/Spiegelsymbolik.html#prudentia

• Die Gestalt rechts: Zur Klugheit würde die Aufmerksamkeit passen.

º Das Szepter mit dem strahlenden Auge könnte auf die die Vigilantia (Wachsamkeit) verweisen:

Aegidius Albertinus, Hirnschleifer, München: Hainrich 1618.Bei Vincenzo Cartari ist ein solcher Augen-Stab als Attribut Apollos abgebildet als Hinweis dafür, dass man weislich gut zuhören, aber wenig sprechen solle:

Le Imagini De gli Dei de gli Antichi Del Signor Vincenzo Cartari … Venetia: Deuchino 1624.

º In der deutschsprachigen »Erneuerten Iconologia« (Franckfurt/M.: Wilhelm Serlin 1670) hat die Curiosität / Vorwitzigkeit (S.75f.) gleichstarrende Haare/ welches Merckmahle der hurtigen hochsteigenden Gedancken sind.

Die unordentliche Begierde wurde für das Frotnispiz umgedeutet. Die positive Verwendung von Curiosität entspricht dem Verfasser Weber, der in der Vorrede schreibt, er werde in seinem Werk nur

ehrlich und nützlich-curiose / und dannhero zur Erweckung einer im menschlichen Hertzen unschädlichen Belustigung dienliche Exempel beybringen / welche alsdann erst recht ihren Nutzen scheinen von sich zu geben / wann sie einen solchen Leser überkommen wrden / der beydes die in den schrancken der Erbarkeit bleibende Curiosität und Nuzreiche Lehrbegierigkeit hoch achtet. (Vgl. auch den Buchtitel!)

º Was ist es für ein Vogel, den die Figur im Schoß hält? Zur Wachsamkeit würde ein Hahn passen; Cesare Ripa hat die Vigilanza ihn als Attribut. (Ob die Flügel der Curiositas dazu inspiriert haben?)

• Die Gestalt in der Mitte leert ein Füllhorn (Cornucopia) aus, das Attribut der Abundantia (Fülle, Reichhaltigkeit) – was ja zu einer Enzyklopädie passt. Es sei an den Buchtitel der Enzyklopädie von Niccolò Perotti (1429–1480) erinnert: »Cornucopiae« (1489 u.ö.) Vgl. auch das Füllhorndes Wissens auf dem Titel hier 1712.

Nochmals aus Cesare Ripa, »Iconologia«, 1603, S. 1: Abondanza. — Hier sind auch Liberalità (S. 291) und Pietà (S. 401) dargestellt, wie sie das Füllhorn ausleeren.Ironisch wird die Metapher Füllhorn von Aulus Gellius (Noctes Atticae XIV, vi, 2) für ein unnützes Sammelwerk eines Vielwissers verwendet.

• Der Mann unten rechts (vgl.das Ich*** in der Banderole) schlägt mit einem Stab an den Felsen und eröffnet dort Quellen, so wie Moses (2.Mos. 17,3–7; 4.Mos. 20,11, vgl. 1.Kor. 10,4). — Aber wieso trägt er Flügel am Haupt wie Merkur? Moses wurde (aufgrund einer Fehlübersetzung von 2.Mos 34,29; in der Vulgata: cornuta … facies) oft gehörnt, später dann mit Strahlen am Haupt dargestellt. Merkur ist u.a. zuständig für Beredsamkeit (vgl. oben bei Mexia), dem Thema des Buches. Ist das eine Überblendung der beiden Gestalten?

links: Icones Biblicae Veteris et Novi Testamenti. Figuren Biblischer Historien Alten und Neuen Testaments, Augsburg 1679 — rechts: Vincentii Chartarii Rhegiensis Neu-eröffneter Götzen-Tempel, Franckfurt: Bourgeat 1692. (Ausschnitte)

Die Figuren scheinen aus verschiedenen Motiven komponiert zu sein.

Unklar ist, woher denn nun die Materialien der Unterredungskunst kommen: Vom Himmel? Von der Figur auf der Bergspitze? Von der Abdundantia? von Moses/Merkur?

Literaturhinweise:

Zu J.A.Weber mehr hier: https://www.uzh.ch/ds/wiki/Karidol/uploads/Main/WIKIWeber.pdf

Annemarie Geissler-Kuhn, „Nach dem Probier-Stein der Vernunfft examiniret“. Popularisierung realkundlichen Wissens in der Buntschriftstellerei der Frühen Neuzeit, (Schriften zur Kulturgeschichte Band 50), Hamburg: Kovač 2018; bes. S.52ff. zur Curiositas.

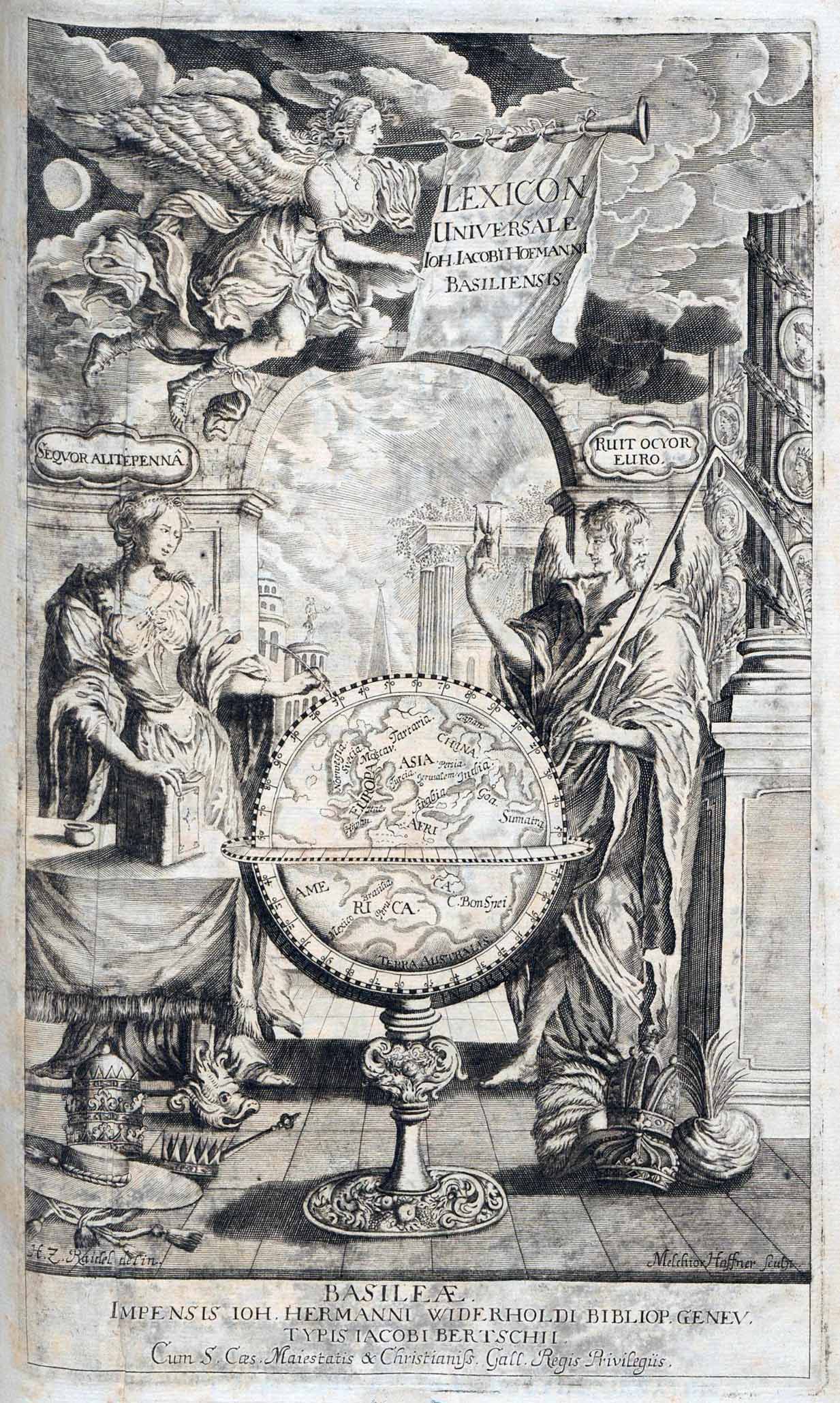

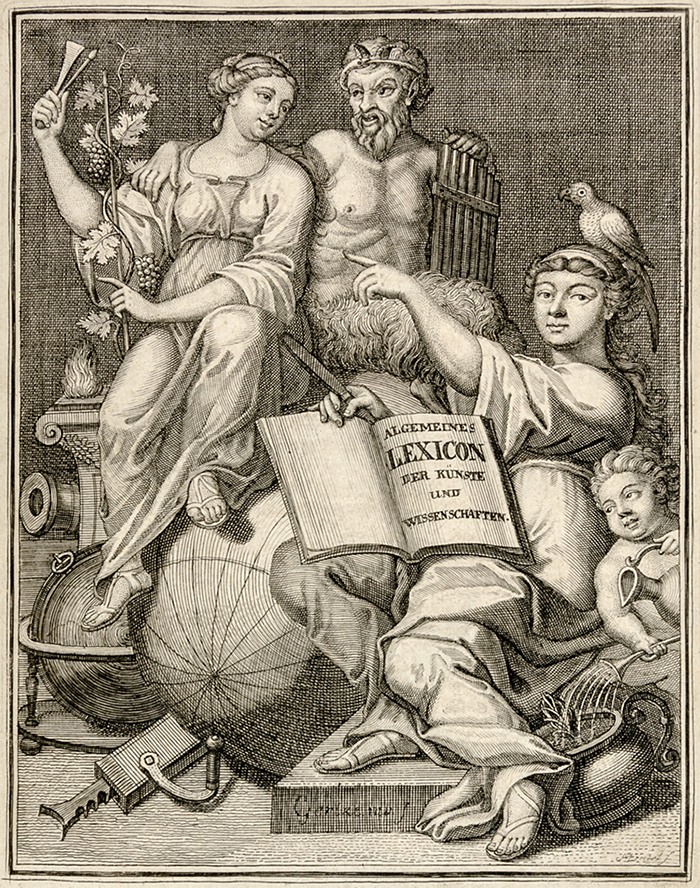

Lexicon Universale Historico-Geographico-Chronologico-Poetico-Philologicum: Continens Historiam Omnis Aevi, Geographiam omnium Locorum, Genealogiam principum Familiarum, addita ubique Chronologia tum veteri tum recentiore, Mythologiam insuper omnium Fabularum, Discussionem Philologicam illustrium circa haec occurrentium Difficultatum; Aliaque plurima scitu dignissima. Cum Indicibus variis, Rerum imprimis locupletissimo, memorabilia huius Lexici per Locorum Communium titulos Lectori illico spectanda exhibente / Opera Et Studio Joh. Jacobi Hofmanni, Gr. Ling. in Acad. Basil. Profess. Genevae: Widerhold / Basileae: Bertschius, Genathius 1677. — Supplement 1683.

Titel der Ausgabe Basel 1677 [www: e-rara] — Titel 1677 [pop-up]

Die Gestalt oben mit Flügeln und Trompete ist nicht die Vergilsche Fama (Aeneis IV, 173ff.), sondern der Nachruhm, wie etwa im Emblem von Otto von Veen dargestellt, vgl. hier oder hier. An ihrer Trompete flattert eine Fahne mit dem Buchtitel.

• Rechts steht eine Personifikation der Zeit (Chronos; Saturn mit Sense und Sanduhr und zweigesichtig wie Janus). In der Banderole steht RUIT OCYOR EURO = [die Zeit] eilt schneller als der Ostwind (vgl. Horaz, Oden II, 16,23, wo die Sorge gemeint ist).

•Links steht die personifizierte Geschichte (Historia bzw. die Muse Klio). Sie sagt von sich: SEQUOR ALITE PENNÂ: Ich folge [der Zeit] mit flügel-schneller Feder*. Das ist doppelt sinnvoll, denn einmal folgt sie den neuen Erkenntnissen im Flug, und dann noch mit dem Gänsekiel, wenn sie diese für die Wissbegierigen niederschreibt.

*ales, alites (hier als Adjektiv im Ablativ) "geflügelt, schnell". Vgl. Ovid, Met. X,587: passu volat alite virgo, sc. Atalanta mit beflügeltem Schritt.

(Dank an K. E. Georges, Jörg K. in Z. und an Thomas G. in W.!)

• Am Boden unter dem Globus liegen Kopfbedeckungen (Tiara, Galerus, Krone, auch solche von fremdländischen Würdenträgern); ist gemeint, dass diese im Lexicon dargestellt werden oder dass sie alle mit der Zeit ihre Macht abgeben mussten? (Oder beides?)

(1698 Ausschnitt)

(1698 Ausschnitt)

Das Titelbild der Ausgabe Leiden 1698 [www: CAMENA] — Titel ganz [pop-up] ist neu gestaltet. Ob hier die (von der Zeit bedrohte) nackte Wahrheit der Historie sagt, was sie aufschreiben soll?

Le Grand Dictionnaire Historique, ov Le Mélange Cvrieux de L’Histoire Sacrée et Profane, qui contient en abregé: les vies des patriarches, des ivges et des rois de l’ancien testament, des souverains pontifes de l’eglise; [………], Par M. LOVYS MORÉRI, Seconde ed. Lyon 1681. (1. Auflage 1674; weitere Auflagen bis 1759!)

Lyon 1681 [www: GoogleBooks] — 1683 [www: BNF] — Titel 1681 [pop-up]

Das Frontispiz von 1681 ähnelt demjenigen von ➜ Hofmann 1677. Von oben herab kommt Fama (der gute Nachruf, Ruhm) geflogen; an ihrer Trompete flattert eine Fahne mit dem Buchtitel. Chronos (die Personifikation der Zeit) mit Sense weist auf einen Altar, auf dem wohl die Namen der erinnerungswürdigen Personen und Orte eingetragen sind. Die lorbeergekrönte Frauenfigur ist die Historia, die die Geschichte in ein Buch schreibt. Am Boden: Kronen (u.a. eine Tiara).

Das Emblem unten rechts: VINCIT PRVDENTIA VIRES (≈ Die Klugheit besiegt die Gewalttaten – das ist das Buchdruckerzeichen der Verleger Girin und Riviere). Im Hintergrund ein Obelisk, evtl. mit der Symbolik "So geht man zu den Sternen" (Emblem von Juan de Boria 1680).

Die Bildvorlage ist (nach R.Felfe) das Frontispiz eines Buchs von Jean François Niceron (1613–1646): La perspective curieuse ou magie artificielle des effets merveilleux : de l'optique, par la vision directe, la catoptrique, par la réflexion des miroirs plats, cylindriques & coniques, la dioptrique, par la réfraction des crystaux / par le pere F. Iean François Niceron, parisien de l'ordre des minimes, A Paris: chez Pierre Billaine 1638.

> https://www.e-rara.ch/zut/wihibe/content/pageview/4024723

Literaturhinweis:

• Robert Felfe, Ein Frontispiz und sein Double. Die Kunst der Anamorphose zwischen dynastischer Herrschaft und Geschichtsschreibung — In: Anna-Maria Blank / Vera Isaiasz / Nadine Lehmann (Hg.): BILD — MACHT — UnORDNUNG. Visuelle Repräsentationen zwischen Stabilität und Konflikt. Frankfurt / New York: Campus 2011, S.195–218.